Von Ralf Keuper

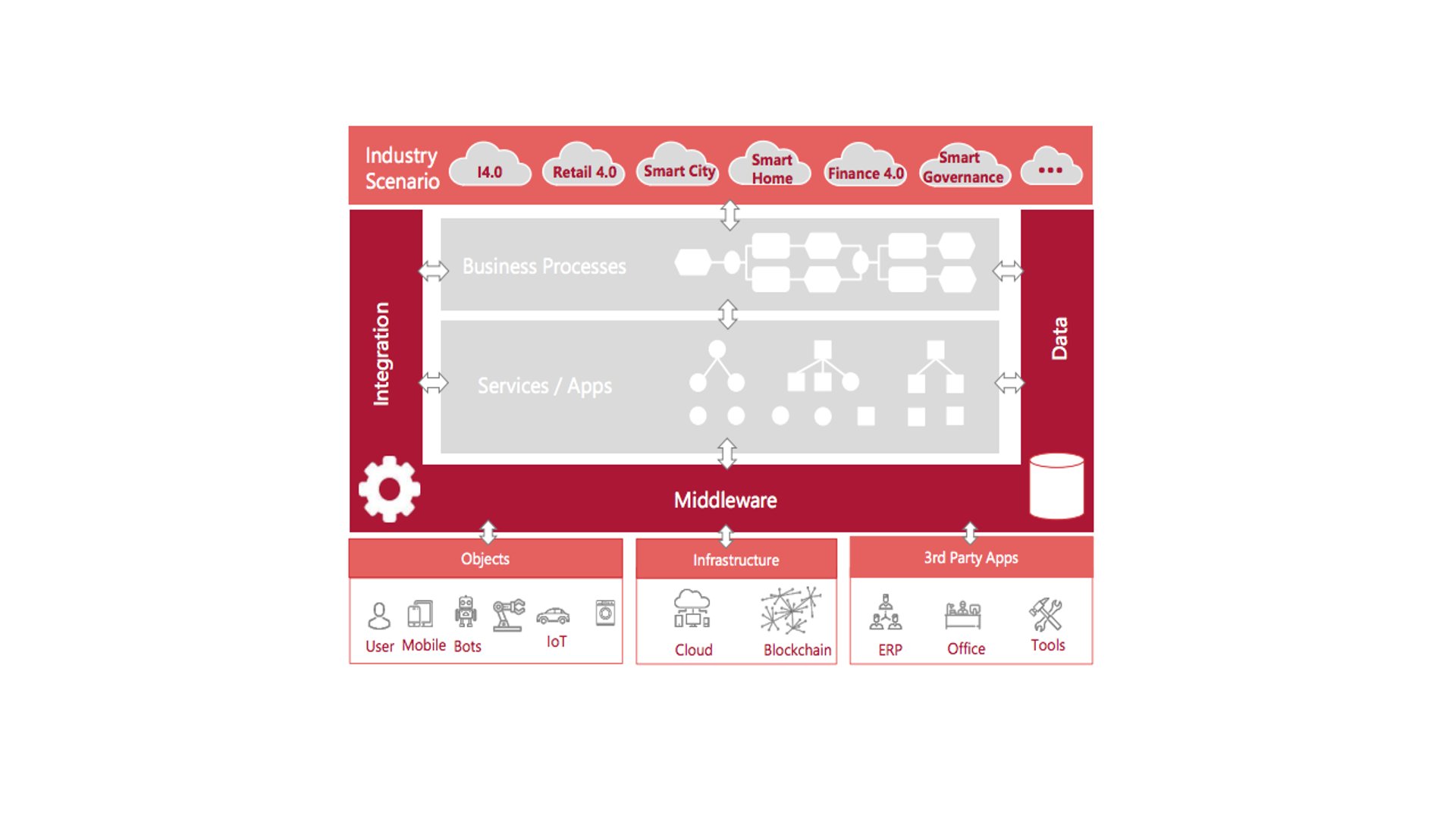

Die viel zitierte Digitalisierung stellt die Grundannahmen, auf denen die Geschäftsmodelle der meisten Unternehmen derzeit noch basieren, infrage. Die Hardware verliert an Bedeutung. Die Software übernimmt nicht nur die Steuerung der Maschinen (Firmware), sondern auch die Kommunikation mit den Kunden und Lieferanten. Im Extrem könnte das auf eine Machine Economy hinauslaufen, in der sich die Maschinen über die Unternehmensgrenzen hinweg gegenseitig beauftragen und bezahlen. Die Losgröße 1 könnte der neue Standard werden. Die Vision der Unternehmung 4.0 rückt näher an die Realität heran.

Mit den bestehenden Organisationsstrukturen und Verfahren, so August-Wilhelm Scheer („Deutschlands Informatik-Pionier„) in Unternehmung 4.0 – vom disruptiven Geschäftsmodell zur Automatisierung der Geschäftsprozesse wird den Unternehmen der Übergang in die (fast) vollständig vernetzte Welt nicht gelingen.

Kampf um die Kundenbeziehung

Bis vor einiger Zeit noch hatten die Hersteller von Automobilen, Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik und von Bankprodukten den exklusiven Zugang zu ihren Kunden. Vielleicht nicht immer direkt. Häufig fungieren Großhändler, Vertragswerkstätten und (externe) Vertriebsmitarbeiter als Bindeglied zu den Endkunden. Sie befinden sich jedoch nicht in einer Konkurrenzsituation mit den Herstellern – im Gegenteil. Sie brauchen einander. Zwischen die Kunden und die Unternehmen und deren Partner haben sich in den letzten Jahren die großen digitalen Plattformen wie Amazon, Google, Apple und Alibaba geschoben. Sie verkörpern heute die Disruption, von der Clayton Christensen in seinem Klassiker The Innovators Dilemma spricht.

Die neuen Plattformunternehmen nutzen die Digitalisierung (Vernetzung, Mobilität, Verschmelzung von analoger und digitaler Welt) überwiegend dazu, um d…

Kommentare sind geschlossen.