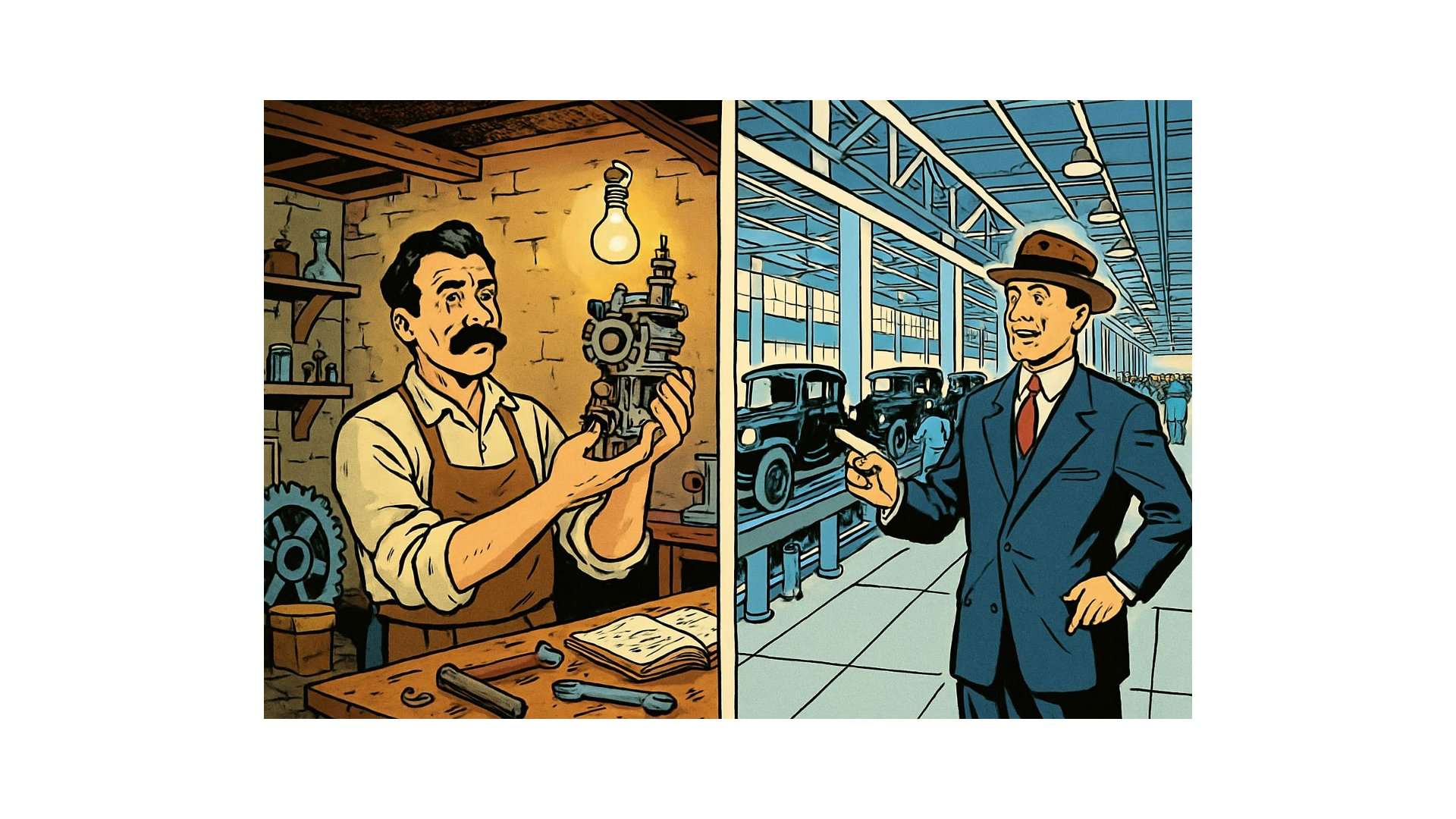

Gottlieb Daimler und Carl Benz erfanden das Automobil, doch Henry Ford machte es zum Massenprodukt. Zur gleichen Zeit bauten Werner von Siemens, Emil Rathenau und Carl Duisberg systematisch die deutsche Elektro- und Chemieindustrie auf – als Organisatoren, nicht als Tüftler. Die Geschichte zeigt: Ohne Organisation, Skalierung und Management bleibt selbst die genialste Erfindung wirtschaftlich wirkungslos. Ein Beitrag über die Grenzen des Erfindergeists – von der Werkstatt in Cannstatt bis zur Plattformökonomie.

Die Legende vom schwäbischen Tüftler

In der deutschen Wirtschaftserzählung nimmt der geniale Erfinder einen besonderen Platz ein. Der Tüftler in seiner Werkstatt, der durch Hartnäckigkeit und technisches Genie bahnbrechende Innovationen schafft – diese Figur ist tief verankert im kollektiven Selbstverständnis, besonders in Südwestdeutschland. Gottlieb Daimler und Carl Benz werden als Verkörperung dieses Mythos gefeiert: Pioniere, die in bescheidenen Verhältnissen den Grundstein für eine Weltindustrie legten.

Doch bei näherer Betrachtung zeigt die Geschichte der Automobilindustrie ein anderes Bild. Sie ist weniger eine Erfolgsgeschichte genialer Einzelkämpfer als vielmehr ein Lehrstück über die Grenzen reinen Erfindungsgeists. Denn während Daimler und Benz zweifellos epochale technische Durchbrüche erzielten, gelang es ihnen nicht, daraus nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg oder gar einen Massenmarkt zu schaffen.

Die vergessene Schule: Deutz und die Grundlagen

Bevor Daimler und Wilhelm Maybach ihre revolutionären Verbrennungsmotoren entwickelten, erlernten beide ihr Handwerk in der Gasmotorenfabrik Deutz in Köln. Dort, unter der Leitung von Nikolaus August Otto, dem Erfinder des Viertaktmotors, konnten sie systematisches Arbeiten und strukturierte Forschungsprozesse kennenlernen. Diese Jahre bei Deutz bildeten die Grundlage für ihre späteren Innovationen.

Doch auch hier zeigt sich das Muster: Weder Otto noch Deutz, weder Daimler noch Benz machten das Automobil zum Massenartikel. Sie alle agierten im Zeitalter der Handwerks- und Kleinserienproduktion. Ihre Innovationen blieben technisch anspruchsvoll, teuer und damit einer Elite vorbehalten. Es fehlte die systematische industrielle Massenfertigung, es fehlte an Standardisierung, es fehlte an einer Vision für den Massenkonsum.

Das Gegenbeispiel: Siemens, Rathenau und Duisberg

Dass es auch anders ging, zeigt ein Blick auf die deutsche Elektroindustrie und Chemiebranche zur gleichen Zeit. Werner von Siemens, Emil Rathenau und Carl Duisberg verfolgten einen völlig anderen Ansatz als die Automobilpioniere – und waren damit deutlich erfolgreicher.

Siemens gründete bereits 1847 eine Telegraphenbauanstalt und baute systematisch ein Technologieunternehmen auf, das auf Forschung, Patenten und internationaler Expansion basierte. Er war Ingenieur und Unternehmer zugleich, nicht entweder-oder. Seine Firma war von Beginn an auf Skalierung, Standardisierung und Systemlösungen ausgerichtet.

Noch strategischer ging Emil Rathenau vor. Er war kein Erfinder, erkannte aber das Potenzial von Edisons Glühlampe, sicherte sich die Patentrechte für Deutschland und gründete 1883 die Deutsche Edison-Gesellschaft, später AEG. Rathenau war Organisator und Industrieller, der fremde Technologie systematisch zur Marktreife und Massenproduktion brachte – ein Vorgehen, das später Opel in der Automobilindustrie erfolgreich kopieren sollte.

Carl Duisberg wiederum revolutionierte bei Bayer die chemische Forschung. Statt auf einzelne Erfinder zu setzen, organisierte er ab den 1890er Jahren die Forschung in großen Industrielabors mit systematischer Arbeitsteilung. Duisberg schuf Strukturen für methodische Forschung und Entwicklung und war maßgeblich an der Gründung der IG Farben beteiligt. Er verkörperte das Gegenteil des einsamen Tüftlers: industrielle Forschungsorganisation statt Werkstatt-Genie.

Die Elektro- und Chemieindustrie etablierten also früher als der Automobilbau ein Verständnis dafür, dass technische Innovation und industrielle Organisation zusammengehören müssen. Während Daimler und Benz in ihren Werkstätten tüftelten, dachten Siemens, Rathenau und Duisberg bereits in Kategorien von Märkten, Infrastrukturen, Forschungsorganisation und Massenprodukten.

Der amerikanische Weg: Ford und die Industrialisierung

Den entscheidenden Schritt vom technischen Wunderwerk zum Volksprodukt vollzog im Automobilbereich nicht ein schwäbischer Ingenieur, sondern Henry Ford in Detroit. Mit der Einführung der Fließbandfertigung beim Model T ab 1908 entstand erstmals echte Automobil-Massenproduktion. Ford senkte die Kosten dramatisch und machte das Auto für Arbeiter erschwinglich – jene Arbeiter, die es produzierten.

Während deutsche Unternehmen in den 1910er und 1920er Jahren noch auf teure Kleinserien und Elitenkundschaft setzten, demokratisierte Ford das Automobil. Das Auto kam, paradoxerweise, als Massenprodukt aus den USA nach Deutschland zurück – nicht als deutsche Erfindung, sondern als amerikanische Industrieleistung.

Opel: Der unterschätzte Pionier

Das schärfste Gegenbeispiel zur Tüftler-These liefert ausgerechnet Opel. Die Firma aus Rüsselsheim war kein Labor für automobile Innovation, sondern ein mittelgroßer Nähmaschinen- und Fahrradhersteller. Opel entwickelte keine bahnbrechenden Motoren, sondern setzte auf Lizenzfertigung und Imitation. Und genau damit wurde das Unternehmen zum ersten deutschen Massenproduzenten von Automobilen.

Ab 1924 implementierte Opel die Fließbandfertigung nach Ford-Vorbild. Modelle wie der „Laubfrosch“ machten das Auto in Deutschland bezahlbar. Betriebswirtschaft und Produktionsdisziplin, nicht Ingenieursromantik, entschieden nun den Markt. Opel bewies: Organisation schlägt Invention.

Sloan und die Vollendung: Vom Produkt zum System

Alfred P. Sloan vollendete bei General Motors, was Ford begonnen hatte. Als Präsident von GM ab 1923 revolutionierte er nicht die Technik, sondern das Management. Seine dezentrale Unternehmensstruktur, in der verschiedene Marken als eigene Divisionen agierten, schuf Flexibilität und Effizienz. Seine Einführung jährlicher Modellwechsel etablierte den geplanten Veraltung als Geschäftsprinzip.

Sloans vielleicht wichtigste Innovation war die General Motors Acceptance Corporation (GMAC), die Autokredite ermöglichte. Plötzlich mussten Menschen nicht mehr jahrelang sparen – sie konnten sofort kaufen und in Raten zahlen. Diese Finanzierungsmöglichkeit war revolutionär und trug entscheidend zur Massenpopularisierung des Automobils bei.

Sloan schuf ein umfassendes System, das Produktion, Marketing, Finanzierung und Produktpolitik verband. Die Übernahme von Opel 1929 verknüpfte schließlich amerikanische und deutsche Automobilindustrie nachhaltig. Was Daimler, Benz und Otto technisch initiiert hatten, aber nicht massenmarkttauglich umsetzen konnten, vollendete Sloan durch Organisation und strategisches Management.

Der Mythos als Hindernis

Die Fixierung auf den Tüftler-Mythos ist nicht nur historisch ungenau – sie ist kontraproduktiv. Sie blendet zwei zentrale Aspekte wirtschaftlichen Erfolgs aus:

Erstens unterschätzt sie die Bedeutung von Organisation und betriebswirtschaftlicher Expertise. Technische Innovation allein macht kein Produkt marktfähig. Ohne industrielle Skalierung, effiziente Produktion, kluges Management und Marketing bleiben selbst brillante Erfindungen wirtschaftlich wirkungslos

Zweitens verhindert die einseitige Fokussierung auf den Erfinder den Blick auf ganzheitliche Geschäftsmodelle. Ohne systematische Entwicklung von Geschäftsprozessen, Finanzierungsmechanismen und strategischer Marktsteuerung bleiben Innovationen Nischenprodukte.

Die Erzählung vom genialen Tüftler wurde im deutschen Wirtschaftsdenken vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg zum identitätsstiftenden Mythos erhoben. Sie verschleiert jedoch die Realität: Marktdurchbrüche und internationale Konkurrenzfähigkeit resultieren aus organisatorischer, prozessualer und betriebswirtschaftlicher Transformation, nicht aus individueller Genialität allein. Bezeichnenderweise wird dieser Mythos besonders stark mit der Automobilindustrie verbunden, während die systematisch aufgebaute Elektroindustrie – Siemens, AEG – in der kollektiven Erzählung eine geringere Rolle spielt.

Die digitale Parallele: Plattformökonomie

In der Plattformökonomie gilt dieser Befund noch stärker. Erfolgreiche Plattformunternehmen basieren nicht primär auf einzelnen technischen Erfindungen, sondern auf komplexen Netzwerken, Skalierungseffekten, Nutzerbindung und datengetriebenen Geschäftsmodellen. Die reine technische Entwicklung einer App reicht kaum aus für wirtschaftlichen Erfolg.

Gerade in der Plattformökonomie sind Skalierbarkeit, Netzwerkexternalitäten und Nutzerakquise zentral. Ohne adäquate Organisationslogik, Marketingstrategie und Kapitalausstattung scheitern auch technisch innovative Plattformen. Die Herausforderungen liegen in der Steuerung von mehrseitigen Märkten und der Anpassung an rasante Marktveränderungen – das verlangt professionelles Management, nicht nur technischen Erfindergeist.

Start-ups, die sich zu sehr auf Technik verlassen, anstatt nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, wiederholen den Fehler von Daimler und Benz: Sie schaffen Innovationen, aber keine Märkte.

Fazit: Eine notwendige Korrektur

Die wirtschaftliche Entwicklung der Automobilindustrie lehrt uns: Technischer Erfindungsreichtum ist notwendig, aber nicht hinreichend. Daimler und Benz waren technische Pioniere, aber ökonomisch limitiert. Ford war der Industrialisierer und Erfinder des automobilen Massenkonsums. Opel wurde zum deutschen Pionier der Massenfertigung durch Übernahme amerikanischer Prinzipien.

Die eigentliche Modernisierung und Masseneroberung des Automobils erfolgte durch Management, Skalierung und Serienproduktion, nicht durch genialische Einzelkämpfer. Für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg sind technologische Kreativität, effiziente Organisation und strategisches Management gleichermaßen entscheidend.

Es ist Zeit, den Tüftler-Mythos zu korrigieren – nicht um die Leistungen von Erfindern zu schmälern, sondern um ein realistischeres und produktiveres Verständnis von Innovation zu entwickeln. Ein Verständnis, das organisatorische und betriebswirtschaftliche Exzellenz ebenso würdigt wie technisches Genie. Nur so können Unternehmer und Wirtschaftspolitik die richtigen Prioritäten setzen: nicht allein auf Erfindungen, sondern auf deren Transformation in skalierbare, nachhaltige Geschäftsmodelle.

Von der Werkstatt in Cannstatt bis zur digitalen Plattform gilt: Innovation ist mehr als Invention. Sie ist Organisation, sie ist Strategie, sie ist Management. Und vor allem: Sie ist ein Teamsport, kein Soloprojekt.

Kommentare sind geschlossen.