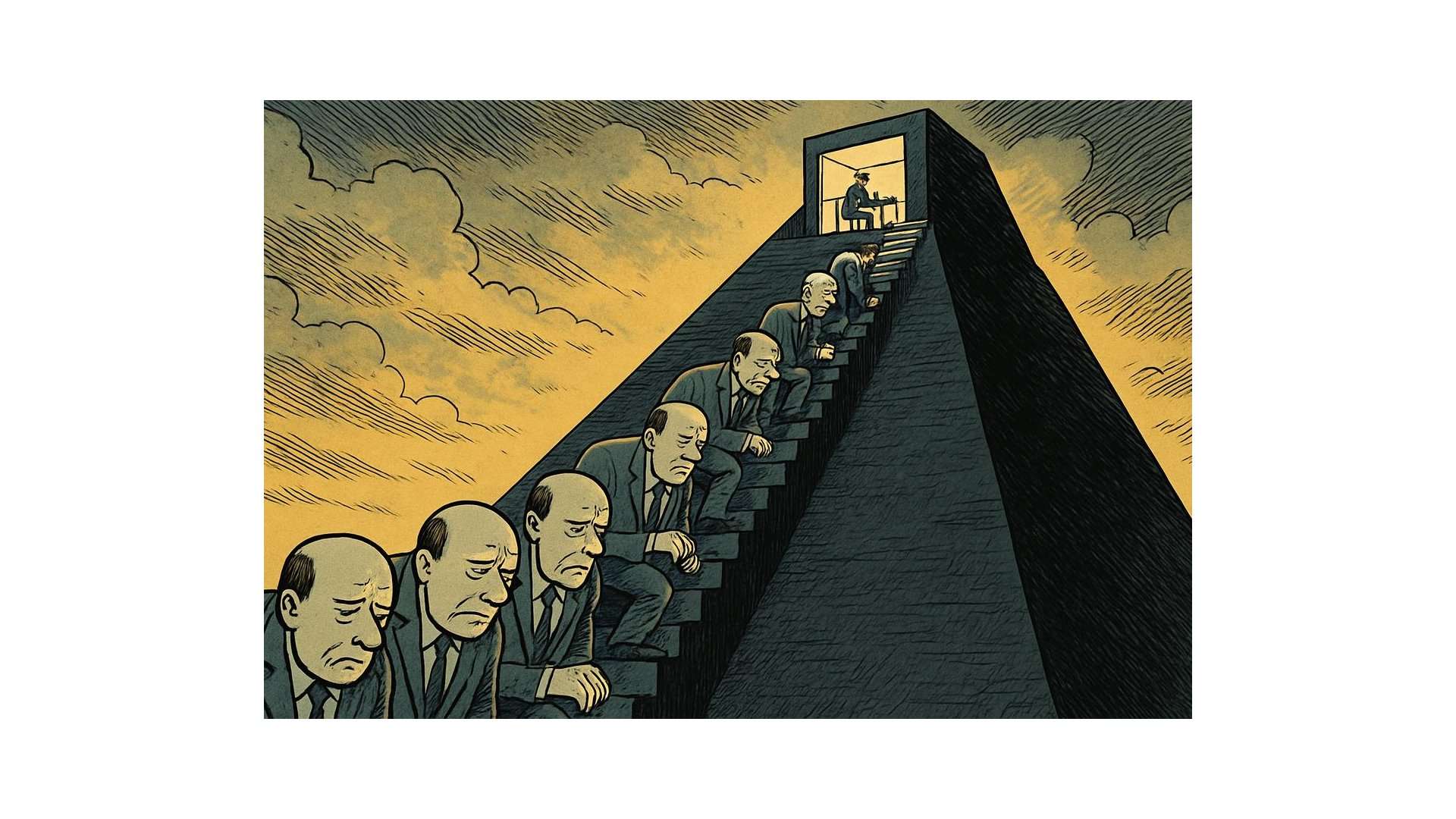

Bereits 1962 legte der US-amerikanische Sozialkritiker Vance Packard mit „Die Pyramidenkletterer“ eine scharfsinnige Analyse der Aufstiegsmechanismen in Unternehmen vor. Sein Buch ist mehr als eine Zeitdiagnose der Industriegesellschaft – es ist eine unvermindert aktuelle Warnung vor den psychischen und sozialen Kosten eines Lebens im Schatten des Statusdenkens.

In „Die Pyramidenkletterer“ untersucht Vance Packard die Dynamiken des sozialen Aufstiegs in der Berufswelt – und entlarvt dabei eine Logik, die bis heute in modernen Karrierestrukturen fortwirkt. Der „Pyramidenkletterer“ ist bei Packard keine heroische Figur, sondern ein Symptom: Er verkörpert den Menschen, der sein Selbstverständnis an die Hierarchien des Unternehmens verliert. Macht, Einfluss und gesellschaftliche Anerkennung werden zu Fixpunkten eines fremdgesteuerten Lebenslaufs, in dem das Individuum zum Werkzeug seiner eigenen Ambitionen wird.

Packard beschreibt eindrücklich, wie Unternehmen ihre Führungskräfte selektieren, formen und anpassen – nicht primär nach Talent oder Charakter, sondern nach Konformität mit einem bestimmten Ideal: belastbar, loyal, anpassungsfähig. Diese Mechanismen, so seine These, erzeugen eine psychologische Spannung zwischen innerer Leere und äußerem Erfolg. Der Aufstieg wird zur Zumutung, die Psyche zur Arena eines ständigen Wettbewerbs.

Seine Kritik zielt auf die Einseitigkeit dieses Systems: Der Drang nach oben verdrängt die Frage nach Sinn und Selbstbestimmung. Erfolg wird zu einer sozialen Pflicht, nicht zu einer persönlichen Erfüllung. Packard zeigt, dass jene, die die Pyramide erklimmen, oft nicht mehr sie selbst sind – sondern das Produkt einer Kultur, die Status über Substanz stellt.

Was das Buch bemerkenswert macht, ist seine zeitlose Gültigkeit. Sechzig Jahre nach Erscheinen hat sich die Pyramide nicht aufgelöst – sie ist digital geworden. Die Mechanismen der Sichtbarkeit, der Konkurrenz und der Anpassung wirken heute in Netzwerken, Karrieren und Algorithmen fort. „Die Pyramidenkletterer“ bleibt damit ein Schlüsseltext zur Kritik der modernen Arbeitsgesellschaft: ein Spiegel, in dem sich die Ambitionen und Ängste der Leistungsgesellschaft bis heute brechen.