Radikale Reformen allein werden Deutschland nicht zu seiner früheren Wirtschaftskraft zurückführen – so der ernüchternde Konsens führender Ökonomen. Was sich heute abzeichnet, haben weitsichtige Denker wie Christian Graf von Krockow und Emmanuel Todd bereits vor Jahrzehnten vorhergesagt: ein schleichender Abstieg, der nicht nur Deutschland, sondern letztlich alle entwickelten Volkswirtschaften erfassen wird. Japan hat den Weg bereits beschritten, Deutschland folgt, und selbst die USA und China werden diesem Muster nicht entkommen. Die Warnsignale wurden früh erkannt – doch selten gehört.

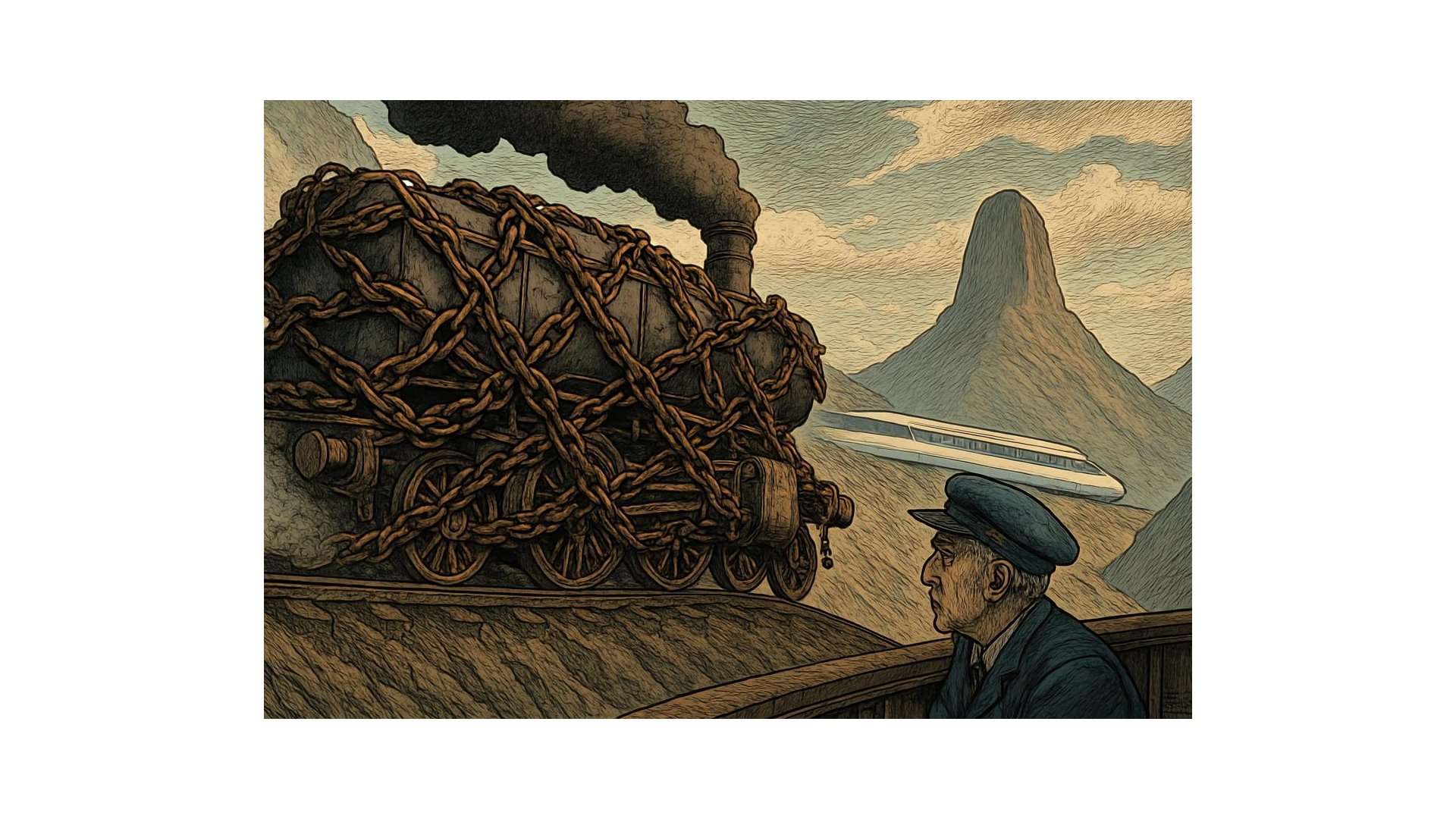

Es gibt Momente in der Geschichte einer Nation, in denen die Vergangenheit wie ein unerreichbarer Sehnsuchtsort erscheint. Für Deutschland ist dies ein solcher Moment. Die Wirtschaft, einst Motor Europas und Synonym für industrielle Exzellenz, stottert. Die Diagnose ist gestellt, die Rezepte liegen auf dem Tisch: Steuersenkungen, Bürokratieabbau, Infrastrukturinvestitionen. Doch bei aller Einigkeit über die Notwendigkeit radikaler Reformen herrscht unter Wirtschaftsexperten eine bemerkenswerte Zurückhaltung, wenn es um die Prognose einer vollständigen Genesung geht.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert vehement, was viele Ökonomen für unverzichtbar halten: niedrigere Unternehmenssteuern, weniger Regulierung, massive Investitionen in marode Infrastruktur[1]Deutsche Industrie ruft kommende Regierung zu radikalen Reformen auf. Die führenden Wirtschaftsinstitute zeichnen dabei durchaus Szenarien eines möglichen Aufschwungs – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass diese Reformen nicht nur beschlossen, sondern auch „zügig und entschlossen“ umgesetzt werden[2]Deutsche Wirtschaft wieder vor Aufschwung[3]Top-Ökonom warnt: „Die Lage ist mittlerweile dramatisch“. Bereits in dieser Formulierung schwingt der Zweifel mit, der die gesamte Debatte durchzieht: die Kluft zwischen dem Notwendigen und dem Machbaren.

Denn die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, sind nicht nur hausgemacht. Gewiss, Überregulierung und vernachlässigte Infrastruktur sind selbstverschuldete Wunden. Doch die tieferen strukturellen Probleme entziehen sich der Kontrolle nationaler Politik: Eine alternde Gesellschaft, die mehr konsumiert als produziert. Deindustrialisierungstendenzen, die durch Energiekosten und globalen Wettbewerb beschleunigt werden. Und ein internationales Umfeld, in dem geopolitische Spannungen und protektionistische Handelspolitik – man denke an mögliche US-Zölle – deutsche Exportinteressen bedrohen.

Hier offenbart sich das Paradox der gegenwärtigen Situation: Selbst perfekt konzipierte und konsequent durchgeführte Reformen können externe Schocks nicht neutralisieren. Die deutsche Wirtschaft ist tief verwoben mit globalen Lieferketten und Absatzmärkten; ihre Gesundheit hängt nicht nur von Berliner Beschlüssen ab, sondern auch von Entwicklungen in Peking, Washington und anderswo. Diese Abhängigkeit macht jede Prognose zu einem Vabanquespiel.

Noch schwerer wiegt vielleicht eine andere Erkenntnis: Die „alte Stärke“, von der so oft die Rede ist, war das Produkt historisch einmaliger Bedingungen. Das außerordentliche Wachstum der 1970er bis 1990er Jahre speiste sich aus der Nachkriegsrekonstruktion, einer jungen, wachsenden Bevölkerung, der Öffnung osteuropäischer Märkte und einer Globalisierung, die deutsche Industrieprodukte begünstigte. Diese Konstellation existiert nicht mehr und lässt sich auch nicht durch Reformen wiederherstellen. Der Vergleichsmaßstab selbst ist womöglich obsolet.

Prophezeite Abstiege: Die ignorierten Warner

Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass Niedergang oft angekündigt wird, lange bevor er eintritt – und dass diese Ankündigungen regelmäßig als Schwarzmalerei abgetan werden. Christian Graf von Krockow, Politikwissenschaftler und scharfsinniger Beobachter der deutschen Befindlichkeit, veröffentlichte 1998 sein Buch „Der deutsche Niedergang. Ein Ausblick ins 21. Jahrhundert“. An der Schwelle zum neuen Jahrtausend, in einer Phase scheinbarer Stabilität und Wiedervereinigungseuphorie, wagte Krockow eine düstere Prognose: Deutschland stehe vor einem schleichenden Abstieg, getrieben von mentalen, kulturellen und strukturellen Defiziten.

Krockows Analyse war weniger ökonomisch-technokratisch als kulturpsychologisch. Er diagnostizierte eine Gesellschaft, die zunehmend von Reformunfähigkeit, Zukunftsangst und einem Verlust an Gestaltungswillen geprägt sei. Die deutsche Neigung zu Gründlichkeit und Perfektion, einst Quelle von Stärke, verkehre sich in lähmende Risikoaversion. Die Konsensorientierung, die soziale Stabilität garantiere, verhindere gleichzeitig notwendige Brüche und Neuaufstellungen. Deutschland, so Krockow, habe sich in ein System eingekapselt, das Beharrung belohne und Innovation bestrafe.

Was Krockow vor einem Vierteljahrhundert beschrieb, liest sich heute wie eine Zustandsbeschreibung: Die Unfähigkeit, digitale Infrastruktur aufzubauen. Die Schwerfälligkeit bei der Energiewende. Die Bürokratie, die jeden unternehmerischen Impuls erstickt. Die politische Kultur, die Vermittlung über Vision stellt und Kompromisse zu Lasten der Konsequenz bevorzugt. Krockow erkannte, dass es nicht allein ökonomische Kennziffern sind, die über Aufstieg und Fall entscheiden, sondern die mentale Verfassung einer Gesellschaft – ihre Fähigkeit, sich selbst zu erneuern und unangenehme Wahrheiten zu akzeptieren.

Mehr als zwanzig Jahre später offenbart sich: Krockow hatte recht, wurde aber nicht gehört. Sein „Ausblick ins 21. Jahrhundert“ war keine Prophetie, sondern nüchterne Extrapolation erkennbarer Trends. Doch Gesellschaften ändern sich nur unter Schmerzen, und Warnungen werden erst dann ernst genommen, wenn es für Prävention zu spät ist.

Das japanische Präzedenz: Ein Blick in Deutschlands Zukunft?

Wer Deutschlands mögliche Zukunft verstehen will, sollte nach Osten blicken – nicht nach China, sondern nach Japan. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt hat einen Weg beschritten, der Deutschland als Blaupause dienen könnte, ob gewollt oder nicht. Nach Jahrzehnten spektakulären Wachstums erlebte Japan ab den 1990er Jahren ein abruptes Ende seiner wirtschaftlichen Dynamik. Was folgte, waren drei „verlorene Dekaden“: stagnierende Löhne, deflationäre Tendenzen, eine schrumpfende und rapide alternde Bevölkerung, und trotz massiver staatlicher Konjunkturprogramme nur moderates Wachstum.

Die Parallelen zu Deutschland sind frappierend. Beide Länder sind exportorientierte Industrienationen mit einer Bevölkerungspyramide, die sich gefährlich auf den Kopf stellt. Beide kämpfen mit einer Innovationsträgheit in Schlüsseltechnologien der Zukunft – Japan verpasste weitgehend die digitale Revolution, Deutschland droht die Transformation zur Elektromobilität und künstlichen Intelligenz zu verschlafen. Beide Gesellschaften zeigen eine ausgeprägte Risikoaversion, die zwar Stabilität, aber auch wirtschaftliche Verknöcherung mit sich bringt.

Japan hat gezeigt, dass eine Nation auch ohne spektakuläres Wachstum funktionieren kann – mit hoher Lebensqualität, niedriger Arbeitslosigkeit und sozialer Kohäsion. Aber es hat auch demonstriert, dass der Abstieg von der wirtschaftlichen Spitzenposition ein schleichender, unumkehrbarer Prozess sein kann. Deutschland scheint sich auf einem ähnlichen Pfad zu befinden: nicht dem dramatischen Zusammenbruch, sondern der graduellen Marginalisierung.

Die vorhersehbare Dämmerung der Imperien

Was Deutschland, Japan und andere entwickelte Volkswirtschaften durchlaufen, ist Teil eines größeren historischen Musters – eines, das der französische Demograph und Historiker Emmanuel Todd bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten zu erkennen glaubte. In seinem 2002 erschienenen Werk „Weltmacht USA: Ein Nachruf“ wagte Todd eine Prognose, die damals vielen als absurd erschien: den Niedergang der USA als Weltmacht. Zu einer Zeit, als Amerika nach dem Ende des Kalten Krieges als unangefochtene Supermacht galt, analysierte Todd demografische, ökonomische und soziale Indikatoren und kam zu dem Schluss, dass die amerikanische Dominanz auf tönernen Füßen steht.

Todds Argumentation fußte nicht auf kurzfristigen politischen Entwicklungen, sondern auf strukturellen Faktoren: sinkende Bildungsstandards, wachsende soziale Ungleichheit, ein Finanzsystem, das zunehmend von der Realwirtschaft abgekoppelt ist, und eine außenpolitische Überdehnung, die mehr Schwäche als Stärke offenbart. Vor allem aber erkannte er, dass die USA zunehmend von ausländischem Kapital abhängig waren, um ihren Lebensstandard zu finanzieren – ein klassisches Symptom imperialen Verfalls.

Mehr als zwanzig Jahre später erscheinen Todds Thesen weniger kontrovers. Die politische Polarisierung in den USA hat ein Ausmaß erreicht, das demokratische Institutionen belastet. Die Infrastruktur verfällt, während die öffentliche Verschuldung astronomische Höhen erreicht. Die industrielle Basis ist ausgehöhlt, die Mittelschicht schrumpft. Und demografisch stehen auch die USA vor einer Zeitenwende: Die Geburtenrate sinkt, die Babyboomer-Generation belastet die Sozialsysteme, und die Offenheit für Einwanderung – lange ein amerikanischer Wettbewerbsvorteil – wird zunehmend politisch umkämpft.

Todd hat damit etwas Wesentliches erfasst: Der Niedergang von Großmächten folgt oft vorhersehbaren Mustern. Es sind nicht militärische Niederlagen oder dramatische Ereignisse, die den Abstieg besiegeln, sondern schleichende strukturelle Erosion. Die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich zu erneuern, innovativ zu bleiben und soziale Kohäsion zu bewahren, ist keine Selbstverständlichkeit – sie muss kontinuierlich erarbeitet werden. Und wenn die demografischen, ökonomischen und sozialen Grundlagen bröckeln, helfen auch militärische Stärke und geopolitische Ambitionen nicht.

Die Illusion globaler Ausnahmen

Das wirklich Ernüchternde an dieser Perspektive ist die Erkenntnis, dass Deutschland nicht allein steht – und dass auch die scheinbaren Gewinner von heute vor vergleichbaren Herausforderungen stehen. China, dessen rasanter Aufstieg das wirtschaftliche Narrativ der letzten drei Jahrzehnte dominierte, steht vor einer demografischen Klippe. Die Ein-Kind-Politik und sinkende Geburtenraten haben eine Bevölkerungsstruktur geschaffen, die Japan noch übertreffen könnte in ihrer Überalterung. Die Immobilienkrise, Jugendarbeitslosigkeit und eine zunehmend protektionistische Weltordnung könnten Chinas Wachstumswunder schneller beenden, als viele ahnen.

Selbst die USA, lange Zeit das Paradebeispiel wirtschaftlicher Resilienz und Dynamik, werden diese Entwicklung nicht dauerhaft vermeiden können. Die Geburtenrate sinkt, die Babyboomer-Generation tritt in den Ruhestand, und die politische Polarisierung erschwert strukturelle Reformen. Der amerikanische Vorteil liegt vor allem in der Offenheit für Einwanderung und einer flexibleren Wirtschaftskultur – doch auch diese Faktoren stehen zunehmend unter Druck. Die demografische Wende wird auch die USA erreichen, wenn auch zeitlich verzögert.

Was wir erleben, ist möglicherweise kein deutsches, japanisches oder europäisches Phänomen, sondern das Ende eines globalen Zyklus. Das außerordentliche Wachstum des 20. Jahrhunderts war eng verbunden mit Bevölkerungswachstum, billiger Energie, technologischen Revolutionen und einer Globalisierung, die neue Märkte erschloss. Viele dieser Motoren verlieren an Kraft – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.

Ein neues Normalmaß

Was bleibt, ist eine nüchterne Realitätsbetrachtung: Ein langsamer Aufschwung ist möglich, ja wahrscheinlich, wenn die richtigen Weichen gestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit steigt tatsächlich mit der Radikalität der Reformen. Doch die meisten Expertenschätzungen bewegen sich im Spektrum des „mäßigen bis begrenzten“ – eine Formulierung, die mehr Vorsicht als Optimismus atmet. Strukturelle Hindernisse, politische Kompromissbereitschaft und vor allem das Tempo der Umsetzung begrenzen die Realchancen erheblich.

Deutschland steht somit vor einer unbequemen Wahrheit: Der Weg zu wirtschaftlicher Vitalität führt nicht zurück, sondern vorwärts – in ein neues Normalmaß, das bescheidener ausfallen könnte als die goldenen Jahrzehnte der Vergangenheit. Die japanische Erfahrung lehrt, dass dies kein Untergang sein muss. Eine Gesellschaft kann auch mit niedrigem Wachstum hohe Lebensstandards, technologische Exzellenz und kulturellen Reichtum bewahren. Aber es erfordert eine mentale Anpassung: den Abschied von der Idee immerwährender Expansion und die Akzeptanz einer Ökonomie der Reife.

Reformen sind unverzichtbar, doch sie sind kein Zauberstab. Sie sind lediglich die Voraussetzung dafür, dass Deutschland im globalen Wettbewerb nicht weiter zurückfällt. Ob sie ausreichen, um wieder zu führen, steht in den Sternen – und in den Entscheidungen von Akteuren weit jenseits deutscher Grenzen. Doch vielleicht ist die relevantere Frage nicht, ob Deutschland zu alter Stärke zurückfindet, sondern ob es lernen kann, in einer Welt langsamen Wachstums gut zu leben. Japan hat diesen Weg bereits ein gutes Stück beschritten. Deutschland folgt. Und früher oder später werden auch China und die USA diese Reise antreten müssen.

References