Der Beitrag Schwere Kost für Teufel in Top-Business/Industriemagazin vom Juli 1992 über Baden-Württembergs Strukturkrise liest sich wie eine Blaupause der heutigen Situation. Schon damals warnte Gustav Greve von Arthur D. Little vor der systemischen Verflechtung von Fahrzeugbau, Maschinenbau und Elektroindustrie. Seine Diagnose war präzise – und wurde ignoriert.

30 Jahre später materialisiert sich genau dieser Dominoeffekt: Die Transformation der Automobilindustrie zieht Zulieferer, Maschinenbauer und Elektrotechnik gleichzeitig in den Abgrund. Das „Musterländle“ hat die guten Jahre nicht für Diversifizierung genutzt, sondern die Monostruktur noch verstärkt.

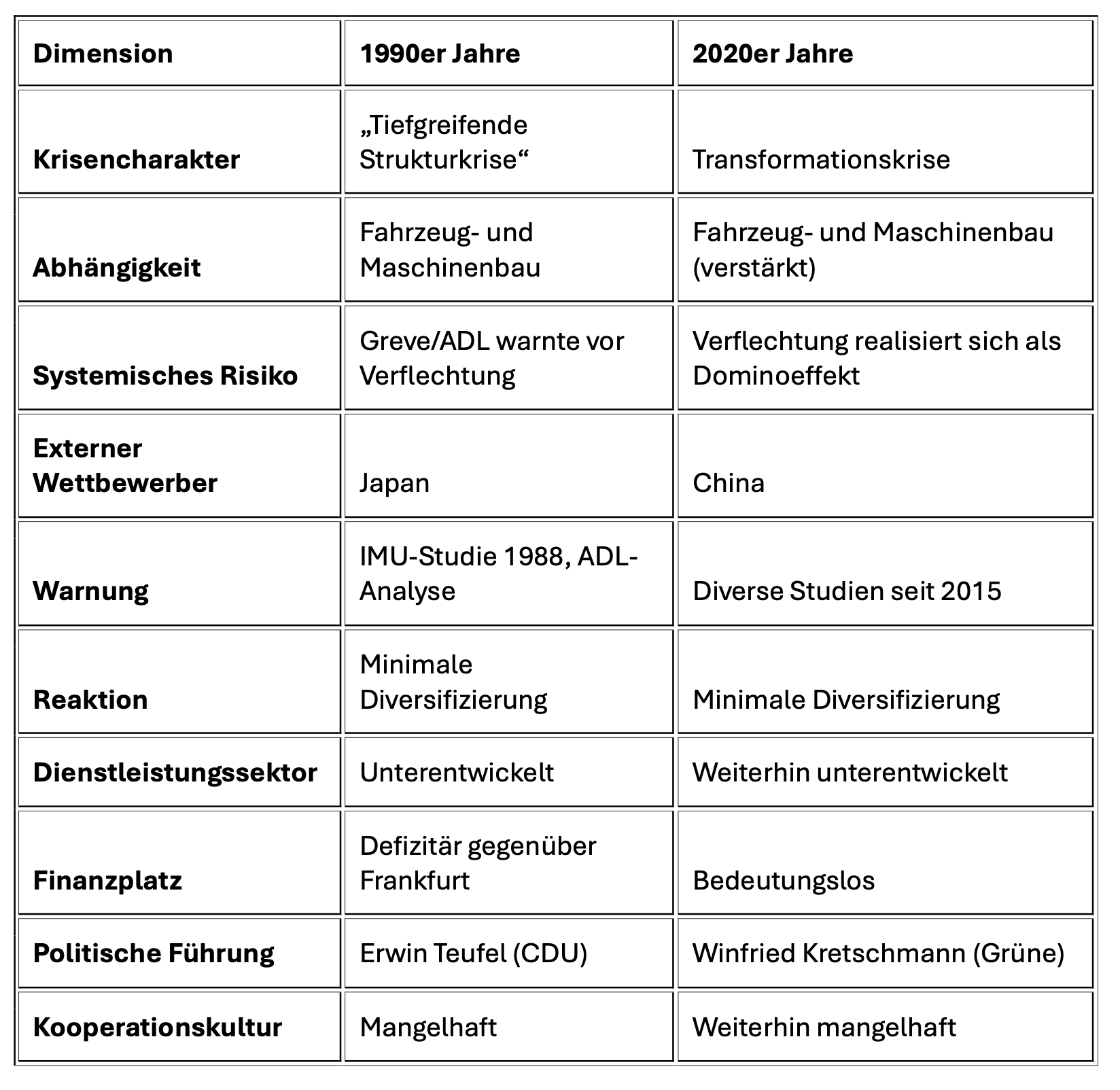

Eine vergleichende Analyse zeigt: Das Problem war nie mangelndes Wissen. Es war mangelnder Wille.

1. Die Diagnose damals

Der historische Beitrag konstatierte eine „tiefgreifende Strukturkrise“ des einstigen „Musterländles“. Die zentralen Befunde:

- Monostrukturelle Abhängigkeit: Die Dominanz des verarbeitenden Gewerbes – vor allem der Metallindustrie – und die mangelnde Präsenz von Dienstleistungsunternehmen wurden als Hauptursache identifiziert. Maschinen- und Fahrzeugbau, einst Garanten des Aufstiegs zum „Musterknaben“, seien zur „Achillesferse“ geworden.

- Warnende Studien: Die IMU-Studie Qualifikationen in der Region Stuttgart –

Trends und Handlungsempfehlungen attestierte der Region bereits 1988 eine „gefährliche Abhängigkeit von Fahrzeugbau, Medienforschung und Umwelttechnik“. Die Forscher schrieben der Region „nur ihren großen Einzugsbereich“ als Vorteil zu – Fazit: „Die Region Stuttgart ist extrem krisenanfällig.“ - Arbeitsmarkt: Erstmals seit der Rezession 1976 musste das Landesarbeitsamt steigende Arbeitslosenzahlen melden – während andere Bundesländer den üblichen Sommertrend mit rückläufigen Quoten verbuchen durften.

- Angst vor Japan: Die internationale Konkurrenz, personifiziert durch japanische Unternehmen, wurde als existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Die Automobilindustrie fürchtete um ihre Weltmarktstellung.

- Finanzplatz-Defizite: Stuttgart blieb gegenüber Frankfurt strukturell zurück. Die staatseigene Landeskreditbank brachte es gerade auf 66 Milliarden Mark – ein Zwerg im Vergleich zu den hessischen Großbanken.

- Kooperationsdefizite: Der Artikel beklagt mangelnde Solidarität und Kooperation zwischen Zulieferern und Konzernen, „Knebelverträge“ und fehlende Unterstützung bei der Umstrukturierung.

Übrigens: Im Jahr 2011 erschien im Auftrag der IGM übrigens eine weitere Studie des IMU-Instituts Strukturbericht Region Stuttgart 2011, die zu einem fast identischen Befund führte.

2. Die Diagnose heute

Der historische Artikel konstatiert eine „tiefgreifende Strukturkrise“ des einstigen „Musterländles“. Die zentralen Befunde:

- Monostrukturelle Abhängigkeit: Die Dominanz des verarbeitenden Gewerbes – vor allem der Metallindustrie – und die mangelnde Präsenz von Dienstleistungsunternehmen werden als Hauptursache identifiziert. Maschinen- und Fahrzeugbau, einst Garanten des Aufstiegs zum „Musterknaben“, seien zur „Achillesferse“ geworden.

- Warnende Studien: Eine IMU-Studie attestierte der Region bereits 1988 eine „gefährliche Abhängigkeit von Fahrzeugbau, Medienforschung und Umwelttechnik“. Die Forscher schrieben der Region „nur ihren großen Einzugsbereich“ als Vorteil zu – Fazit: „Die Region Stuttgart ist extrem krisenanfällig.“

- Arbeitsmarkt: Erstmals seit der Rezession 1976 musste das Landesarbeitsamt steigende Arbeitslosenzahlen melden – während andere Bundesländer den üblichen Sommertrend mit rückläufigen Quoten verbuchen durften.

- Angst vor Japan: Die internationale Konkurrenz, personifiziert durch japanische Unternehmen, wurde als existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Die Automobilindustrie fürchtete um ihre Weltmarktstellung.

- Finanzplatz-Defizite: Stuttgart blieb gegenüber Frankfurt strukturell zurück. Die staatseigene Landeskreditbank brachte es gerade auf 66 Milliarden Mark – ein Zwerg im Vergleich zu den hessischen Großbanken.

- Kooperationsdefizite: Der Beitrag beklagte mangelnde Solidarität und Kooperation zwischen Zulieferern und Konzernen, „Knebelverträge“ und fehlende Unterstützung bei der Umstrukturierung.

- Externe Expertise – ignoriert: Bemerkenswert ist, dass bereits damals externe Berater präzise Strukturanalysen lieferten. Gustav Greve, Experte für Strukturanalysen bei Arthur D. Little (ADL), diagnostizierte das Kernproblem mit bemerkenswerter Klarheit: „Was die Krisenanfälligkeit ausmacht, ist die enge Verflechtung der drei Bereiche.“ Fahrzeugbau, Maschinenbau und Elektroindustrie seien keine voneinander unabhängigen Branchen – „Geht es der einen schlecht, steht die andere kaum besser da.“ Die Elektroindustrie könne sich nicht abnabeln, weil sie beiden Sektoren zuliefere, und der Maschinenbau habe wiederum Fahrzeugbau und Elektrotechnik als Kunden. Diese systemische Risikoanalyse hätte zur Diversifizierung mahnen müssen – sie wurde ignoriert.

3. Strukturelle Parallelen

4. Was sich nicht geändert hat

Das Hoffnungsprinzip: Sowohl in den 1990ern als auch heute dominiert die Hoffnung, dass sich die Probleme von selbst lösen – durch konjunkturelle Erholung, durch technologische Aufholjagd, durch staatliche Subventionen. Die strukturelle Dimension der Krise wird verdrängt.

- Die Cluster-Illusion: Baden-Württemberg feiert sich weiterhin als Innovationsstandort mit exzellenten Clustern. Doch wie der Artikel von damals zeigt, wurden die strukturellen Risiken der Clusterkonzentration schon vor 30 Jahren identifiziert – ohne Konsequenzen.

- Der Tüftler-Mythos: Der schwäbische Erfinder, der in seiner Werkstatt Weltmarktführer hervorbringt, prägt das Selbstbild. Dieses Narrativ blockiert die Erkenntnis, dass technische Innovation ohne digitale Geschäftsmodelle, ohne Plattformstrategien, ohne Skalierungsfähigkeit ins Leere läuft.

- Föderale Fragmentierung: Die im Artikel angesprochenen Kooperationsdefizite bestehen fort. Jedes Unternehmen, jede Kommune, jedes Cluster optimiert für sich – eine systemische Industriepolitik fehlt.

- Die Zulieferer-Problematik: Die Abhängigkeit der Zulieferer von wenigen Großkunden, die „Knebelverträge“, die mangelnde Kooperation – all das ist heute noch verschärfter Realität. Nur dass die Zulieferer diesmal nicht um Margen, sondern um ihre Existenz kämpfen.

- Die Ignoranz gegenüber externer Expertise: Schon in den 1990ern lieferten Unternehmensberater wie Gustav Greve von Arthur D. Little (ADL) präzise Strukturanalysen. Seine Warnung vor der systemischen Verflechtung von Fahrzeugbau, Maschinenbau und Elektroindustrie – „Geht es der einen schlecht, steht die andere kaum besser da“ – hätte zur Diversifizierung mahnen müssen. Stattdessen wurde die Monostruktur noch verstärkt. Heute wiederholt sich das Muster: Studien und Gutachten stapeln sich, während die strukturellen Probleme fortbestehen.

5. Was sich geändert hat – zum Schlechteren

Irreversibilität: Die Krise der 1990er war reversibel. Die heutige Transformation ist es nicht. Der Verbrennungsmotor kommt nicht zurück. Die Wertschöpfungsketten werden sich nicht wieder aufbauen. Die Kompetenz wandert nach China – dauerhaft.

- Geschwindigkeit: Japan brauchte Jahrzehnte, um den deutschen Vorsprung zu erodieren. China hat dies in zehn Jahren geschafft. Die Reaktionszeit für Anpassungen ist dramatisch geschrumpft.

- Fiskalische Grenzen: Die Spielräume für staatliche Abfederung sind enger als in den 1990ern. Hohe Schulden, Energiekrise, Verteidigungsausgaben – das Füllhorn für industriepolitische Rettungsaktionen ist leerer.

- Systemische Verkettung: Die heutige Krise erfasst nicht nur den Fahrzeugbau, sondern den gesamten Maschinenbau, die Energieversorgung, die Chemieindustrie. Die Dominoeffekte sind gravierender.

6. Das Versäumnis der Zwischenzeit

Die entscheidende Frage lautet: Was ist in den 30 Jahren zwischen den beiden Krisen geschehen?

Antwort: Zu wenig.

Die guten Jahre – die Export-Booms nach China, die Dieselblüte, die Premiummargen – wurden nicht für strukturelle Diversifizierung genutzt. Im Gegenteil: Die Erfolge bestätigten das bestehende Modell und blockierten jede Reformdebatte.

Die Warnungen existierten. Die IMU-Studie von 1988 war nur eine von vielen. Aber Kassandra-Rufe verhallen, solange die Gewinne sprudeln. Und wenn sie versiegen, ist es zu spät.

7. Fazit: Die ewige Wiederkehr des Strukturkonservatismus

Der Vergleich zwischen dem Artikel der 1990er Jahre und der heutigen Situation offenbart ein deprimierendes Muster: Baden-Württemberg – und mit ihm das deutsche Industriemodell – ist unfähig, aus Krisen strukturell zu lernen.

Die Diagnosen wiederholen sich. Die Warnungen wiederholen sich. Die Beschwörungen von „neuen Visionen“ und „Kooperation“ wiederholen sich. Nur die Konsequenzen bleiben aus.

Das „Musterländle“ war nie ein Muster für Anpassungsfähigkeit. Es war ein Muster für das Reiten erfolgreicher Wellen – bis diese brechen. Die Welle des Verbrennungsmotors bricht gerade. Und diesmal gibt es keine nächste Welle in Sicht, auf die man wechseln könnte.

Der Artikel über Erwin Teufels „schwere Kost“ liest sich wie eine Prophezeiung. Nur dass die Kost für Kretschmann – und für Baden-Württemberg insgesamt – noch schwerer geworden ist. Weil 30 Jahre der Warnung folgenlos blieben.

Die Ironie der Geschichte: Der Artikel forderte damals mehr Dienstleistungen, mehr Diversifizierung, bessere Kooperation, einen stärkeren Finanzplatz. Hätte Baden-Württemberg auch nur eines dieser Ziele ernsthaft verfolgt, stünde das Land heute besser da. Stattdessen wurde jede Krise als temporäre Störung behandelt – und jeder Aufschwung als Bestätigung des Status quo. Das ist keine Tragödie. Das ist Fahrlässigkeit.