Während die Welt auf digitale Plattformen und „Good Enough“-Lösungen setzt, verharrt Deutschland in technischer Perfektion und Produktdenken. Ein Generationenwechsel ist unvermeidlich – doch kommt er zu spät?

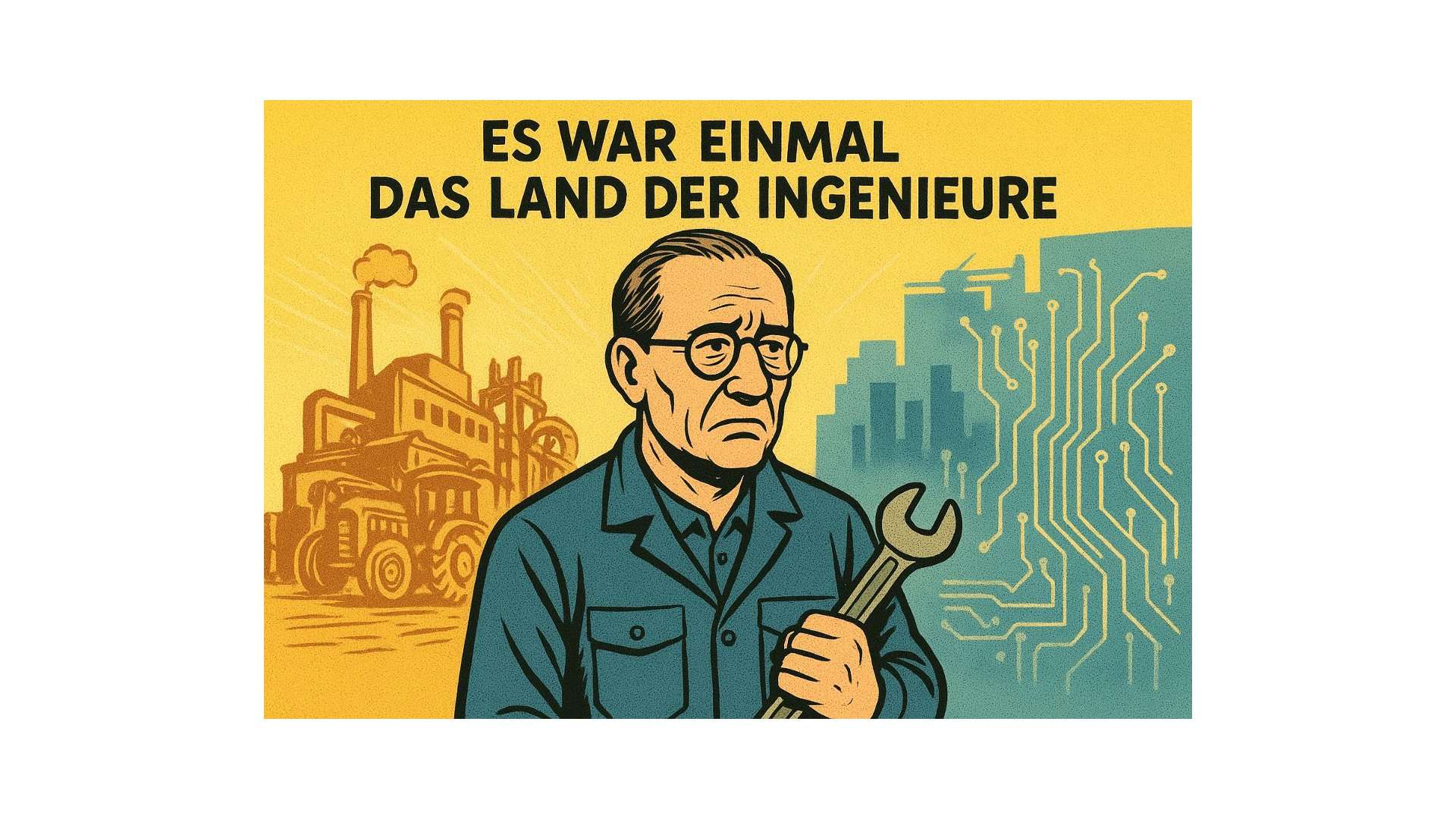

Es war einmal das Land der Ingenieure. Deutschland, stolz auf seine Präzision, seine Tüftler und seine Weltmarktführer im Maschinenbau. Doch diese Ära neigt sich dem Ende zu. Der deutsche Ingenieur, einst Symbol für technische Exzellenz und Innovation, wird zunehmend zum Relikt einer vergangenen Epoche – unfähig, den Sprung in die digitale Zukunft zu vollziehen.

Das Gefängnis der Perfektion

Das Problem liegt tief in der DNA des deutschen Ingenieurwesens verwurzelt. Während Silicon Valley-Start-ups mit dem Motto „Move fast and break things“ Milliardenmärkte erobern, verharren deutsche Ingenieure in der Optimierung des Bestehenden. Sie perfektionieren Zahnräder, während die Welt längst auf Algorithmen setzt. Sie polieren Produkte auf Hochglanz, während Kunden nach Services verlangen.

Das typisch deutsche Overengineering wird zur Achillesferse. Produkte werden mit Funktionen überfrachtet, die niemand braucht, während einfache, pragmatische Lösungen den Markt erobern. Tesla zeigt mit seinen anfangs fehlerbehafteten, aber revolutionären Elektroautos, dass „gut genug“ oft besser ist als perfekt – aber zu spät.

Service schlägt Produkt

Der Wandel von der Produkt- zur Serviceorientierung überfordert das traditionelle deutsche Denken. Während Unternehmen wie Amazon mit Plattformmodellen ganze Branchen revolutionieren, kämpfen deutsche Firmen noch immer damit, ihre physischen Produkte digital zu erweitern. Die „Servitisierung“ – die Integration von Dienstleistungen in das Produktangebot – wird zwar diskutiert, aber nur halbherzig umgesetzt.

Das Innovationsverständnis passt nicht mehr in eine Zeit, in der digitale Geschäftsmodelle im Zentrum stehen. Statt Ökosysteme zu schaffen, werden Einzelprodukte optimiert. Statt Kundenerlebnisse zu gestalten, werden technische Spezifikationen verfeinert.

Der Wirkungsgrad entscheidet

Bereits Walther Rathenau erkannte nach dem Ersten Weltkrieg die zentrale Herausforderung Deutschlands: „Was uns bleibt, ist das Eine: unsere Arbeitskraft. Nichts anderes haben wir, nichts anderes ist steigerungsfähig, zwar nicht nach Menschenzahl und Stunden, wohl aber […] dem Wirkungsgrad nach.“ Heute, über ein Jahrhundert später, steht Deutschland erneut vor derselben Aufgabe – nur diesmal nicht nach einer militärischen, sondern nach einer technologischen Niederlage.

Thomas Kuhn erkannte bereits, dass wissenschaftliche Revolutionen oft erst dann stattfinden, wenn die Vertreter des alten Paradigmas buchstäblich aussterben. Genau diese „biologische Lösung“ steht dem deutschen Ingenieurwesen bevor. Bis 2029 gehen rund 700.000 erfahrene Ingenieure in Rente – eine ganze Generation, die in Produktdenken und technischer Perfektion verhaftet ist.

Der Nachwuchs bleibt aus, und das ist vielleicht gut so. Die junge Generation bringt andere Werte mit: Nachhaltigkeit statt Wachstum um jeden Preis, Nutzerzentrierung statt Technikfixierung, Geschwindigkeit statt Perfektion. Doch die Ausbildung hinkt hinterher. Universitäten lehren noch immer nach den Paradigmen des 20. Jahrhunderts, während die Wirtschaft bereits im 21. Jahrhundert angekommen ist.

Es geht nicht mehr um die Menge der Arbeit, sondern um deren smarten Einsatz. Der Wirkungsgrad, den Rathenau meinte, liegt heute in der Fähigkeit, mit minimalen Ressourcen maximalen Kundennutzen zu schaffen.

Der Massenmarkt wartet nicht

Während deutsche Ingenieure über die perfekte Lösung grübeln, erobern chinesische und amerikanische Anbieter mit „guten genug“ Produkten die Massenmärkte. E-Bikes aus Fernost, die nicht die Langlebigkeit deutscher Wertarbeit haben, aber zu einem Bruchteil des Preises angeboten werden. Streaming-Dienste, die nicht die Audioqualität deutscher HiFi-Anlagen erreichen, aber millionenfach genutzt werden.

Das Problem ist systemisch. Mit den heutigen Ingenieuren und der aktuellen Ausbildung ist der Sprung zu massentauglichen, günstigen Produkten und Services nicht zu schaffen. Die Denkweise muss sich fundamental ändern – von der Frage „Wie kann ich das perfektionieren?“ zur Frage „Was braucht der Kunde wirklich?“

Ein schmerzhafter Wandel

Deutschland steht vor einer schmerzhaften Transformation. Das Land, das einst Weltmarktführer durch technische Überlegenheit wurde, muss lernen, mit weniger mehr zu erreichen. Es muss begreifen, dass Innovation heute nicht mehr nur in Laboren entsteht, sondern in der Interaktion mit Nutzern, in der schnellen Iteration und in der Bereitschaft, auch mal zu scheitern.

Der deutsche Ingenieur als Auslaufmodell – diese Diagnose ist hart, aber notwendig. Nur durch die radikale Hinterfragung alter Gewissheiten kann ein neues Paradigma entstehen. Ein Paradigma, das Technik als Mittel zum Zweck begreift, nicht als Selbstzweck. Ein Paradigma, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, nicht die Maschine.

Die Frage ist nicht mehr, ob dieser Wandel kommt. Die Frage ist nur, ob Deutschland ihn aktiv gestalten oder passiv erleiden wird. Die Zeit für kosmetische Korrekturen ist vorbei. Es braucht eine Revolution – biologisch, wie Kuhn es nannte, oder bewusst gestaltet. Die Wahl liegt noch bei uns.

Quellen:

Der lange Abstieg des deutschen Ingenieurs

Service-Orientierung macht den Unterschied: Kundenbindung durch Zusatzleistungen

Servitization – von Produkt- zu Serviceorientierung

Vermeidung von „Over-Engineering“ bei der Konstruktion des nächsten Bauteils

Overengineering: Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht

Symposium 2024: Arbeitswelt im Wandel – Die Generation Z als Fachkräfte von morgen

Demografischer Wandel: Nachwuchsmangel bei Ingenieuren – was zu tun ist