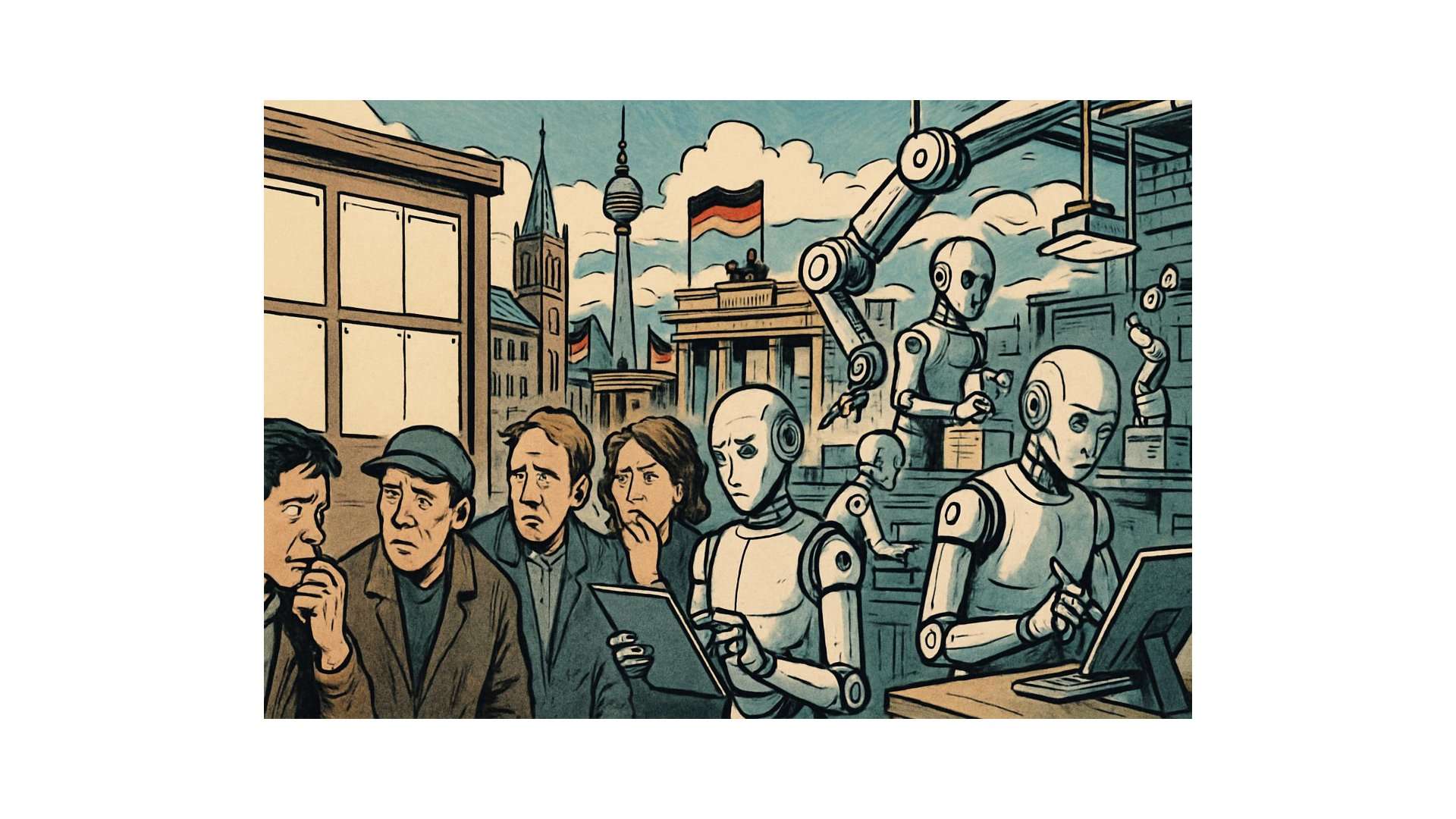

Deutschland droht ein Kollaps am Arbeitsmarkt – so die Warnung vieler Experten. Bis zu sieben Millionen Arbeitskräfte sollen fehlen, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Doch diese Prognose ignoriert eine entscheidende Realität: KI und Automatisierung verändern die Arbeitswelt schneller, als demografische Modelle erfassen können.

Die Zahlen klingen dramatisch: Sieben Millionen fehlende Arbeitskräfte bis 2035, ein Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials von 45 auf 38 Millionen Menschen, eine alternde Gesellschaft vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg malt ein düsteres Bild der deutschen Zukunft. Die Babyboomer gehen in Rente, zu wenige Junge rücken nach – eine simple demografische Rechnung mit verheerenden Konsequenzen.

Doch diese Rechnung basiert auf einem fundamentalen Denkfehler: Sie behandelt die Arbeitswelt von 2035 wie die von heute, nur mit weniger Menschen. Was sie übersieht, ist eine stille Revolution, die bereits begonnen hat und in den kommenden Jahren exponentiell an Fahrt aufnehmen wird – die Transformation durch künstliche Intelligenz und Automatisierung.

Die Realität holt die Prognosen ein

Während Politiker und Medien noch über den drohenden Personalmangel diskutieren, sprechen die aktuellen Wirtschaftsdaten eine andere Sprache: Die deutsche Industrie, einst das Rückgrat der Wirtschaft, erlebt einen dramatischen Strukturwandel: Die Automobilindustrie kämpft nicht nur mit dem Übergang zur Elektromobilität, sondern auch mit der aggressiven Konkurrenz chinesischer Hersteller wie BYD und NIO, und baut massiv Stellen ab. Der Maschinenbau, traditionell eine deutsche Domäne, sieht sich zunehmend chinesischen Wettbewerbern gegenüber, die mit niedrigeren Preisen und staatlicher Förderung deutsche Unternehmen unter Druck setzen – zusätzlich zu schwächelnden Exporten und steigenden Energiekosten. Die Chemieindustrie ist mit Standortverlagerungen und Rationalisierung konfrontiert. Selbst in der vermeintlich chronisch unterbesetzten IT-Branche wird das Personal knapper gehalten. Die Ironie ist offensichtlich: Ausgerechnet in dem Moment, in dem der große Arbeitskräftemangel einsetzen sollte, erleben wir in Deutschlands Kernbranchen das Gegenteil – nicht zuletzt durch den Druck internationaler, insbesondere asiatischer Konkurrenz. Und das alles, ohne dass an anderer Stelle neue Jobs in gleicher Höhe entstehen, oder neue, aufstrebende Branchen erscheinen, welche die Lücke in absehbarer Zeit füllen könnten.

Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis zweier paralleler Trends: einer schwächelnden Konjunktur und einer beschleunigten Digitalisierung. Unternehmen reagieren auf wirtschaftlichen Druck nicht mehr primär mit der Suche nach mehr Personal, sondern mit Automatisierung und Effizienzsteigerung. Was früher fünf Mitarbeiter erledigten, schafft heute ein System – und morgen eine KI.

Der Wandel erfasst alle Bereiche

Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Wandel auch jene Sektoren erreicht, die als sicher vor Automatisierung galten. Im Gesundheitswesen übernehmen Assistenzsysteme bereits heute Routineaufgaben in der Verwaltung und Dokumentation. Roboter unterstützen in der Grundpflege, KI-Systeme analysieren Röntgenbilder präziser als manche Radiologen. Selbst in der sozialen Arbeit und Erziehung, den vermeintlichen Bastionen menschlicher Arbeit, halten digitale Lösungen Einzug.

Die Süddeutsche Zeitung[1]Wie der Personalmangel Deutschland schadet und andere Medien thematisieren zwar den Personalmangel in Pflege und Gesundheitswesen, übersehen aber systematisch, wie technologische Lösungen den Bedarf an klassischen Arbeitskräften reduzieren. Ein Pflegeroboter ersetzt zwar nicht die menschliche Zuwendung, aber er kann Dutzende von Routineaufgaben übernehmen, für die bisher mehrere Vollzeitstellen nötig waren.

Die Politik reagiert auf das falsche Problem

Die politische Debatte hinkt der Realität hinterher. Während Regierung und Opposition über Migration, Rentenalter und Kinderbetreuung streiten – alles wichtige Themen, aber eben von gestern –, verschlafen sie die eigentliche Herausforderung: Wie gestalten wir eine Gesellschaft, in der nicht Arbeitskräftemangel, sondern Arbeitsplätze das knappe Gut werden?

Die klassischen Lösungsansätze für den Personalmangel – mehr Frauen in Vollzeit, längeres Arbeiten, verstärkte Migration – könnten sich als Fehlschläge erweisen, wenn gleichzeitig Millionen von Arbeitsplätzen durch Automatisierung verschwinden. Wir riskieren, für ein Problem Lösungen zu entwickeln, das sich gerade auflöst, während das eigentliche Problem – die Umverteilung von Arbeit und Wohlstand in einer automatisierten Gesellschaft – unbeachtet bleibt.

Zwischen Engpass und Überfluss

Die Zukunft des deutschen Arbeitsmarktes wird nicht vom pauschalen Mangel geprägt sein, sondern von extremer Polarisierung. In hochspezialisierten Bereichen – KI-Entwicklung, komplexe Beratung, kreative Gestaltung – könnte tatsächlich Personal fehlen. Gleichzeitig werden in vielen anderen Sektoren Arbeitsplätze verschwinden oder fundamental verändert.

Diese Polarisierung ist bereits heute sichtbar: Während Unternehmen händeringend KI-Spezialisten und Cybersecurity-Experten suchen, entlassen sie gleichzeitig Tausende von Administratoren, Sachbearbeitern und Routineprogrammierern. Der „Fachkräftemangel“ der Zukunft wird nicht quantitativ, sondern qualitativ sein – es wird an den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit mangeln, nicht an Menschen generell.

Ein Realitätscheck für die Demografiedebatte

Die Warnung vor sieben Millionen fehlenden Arbeitskräften ist nicht falsch – sie ist nur unvollständig. Sie ignoriert den vielleicht bedeutendsten Wirtschaftstrend unserer Zeit: die Substitution menschlicher Arbeit durch intelligente Maschinen. Demografische Modelle mögen mathematisch korrekt sein, aber sie sind nutzlos, wenn sie technologische Disruption ausblenden.

Deutschland steht nicht vor einem Arbeitskräftemangel, sondern vor einem fundamentalen Strukturwandel. Die Herausforderung liegt nicht darin, mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen, sondern darin, eine Gesellschaft zu gestalten, in der weniger Menschen für die gleiche Wirtschaftsleistung ausreichen.

Das erfordert neue Antworten auf alte Fragen: Wie verteilen wir Arbeit und Einkommen? Wie definieren wir Produktivität und Wohlstand? Wie sorgen wir für sozialen Zusammenhalt, wenn die Vollbeschäftigung zur Illusion wird?

Die Politik täte gut daran, weniger Zeit mit der Bekämpfung eines möglicherweise inexistenten Personalmangels zu verbringen und mehr Energie in die Vorbereitung auf eine Zukunft zu investieren, in der intelligente Maschinen und menschliche Kreativität eine neue Balance finden müssen. Die demografische Zeitbombe mag entschärft sein – die technologische Revolution hat gerade erst begonnen.

Quellen:

Assistenz und Teilhabe: Wie KI dem Fachkräftemangel entgegenwirkt

KI bedroht jeden zweiten Arbeitsplatz im Bankensektor

IAB-Monitor Arbeitskräftebedarf 1/2025: In den meisten Branchen ist das Stellenangebot rückläufig

Entlassungswelle im Tech-Sektor auf höchstem Punkt seit dem Dotcom-Crash

35 Prozent der Firmen erwarten Stellenabbau in der IT

Wenn die Arbeit verschwindet: Die unsichtbare Krise der kognitiven Revolution

References

| ↑1 | Wie der Personalmangel Deutschland schadet |

|---|