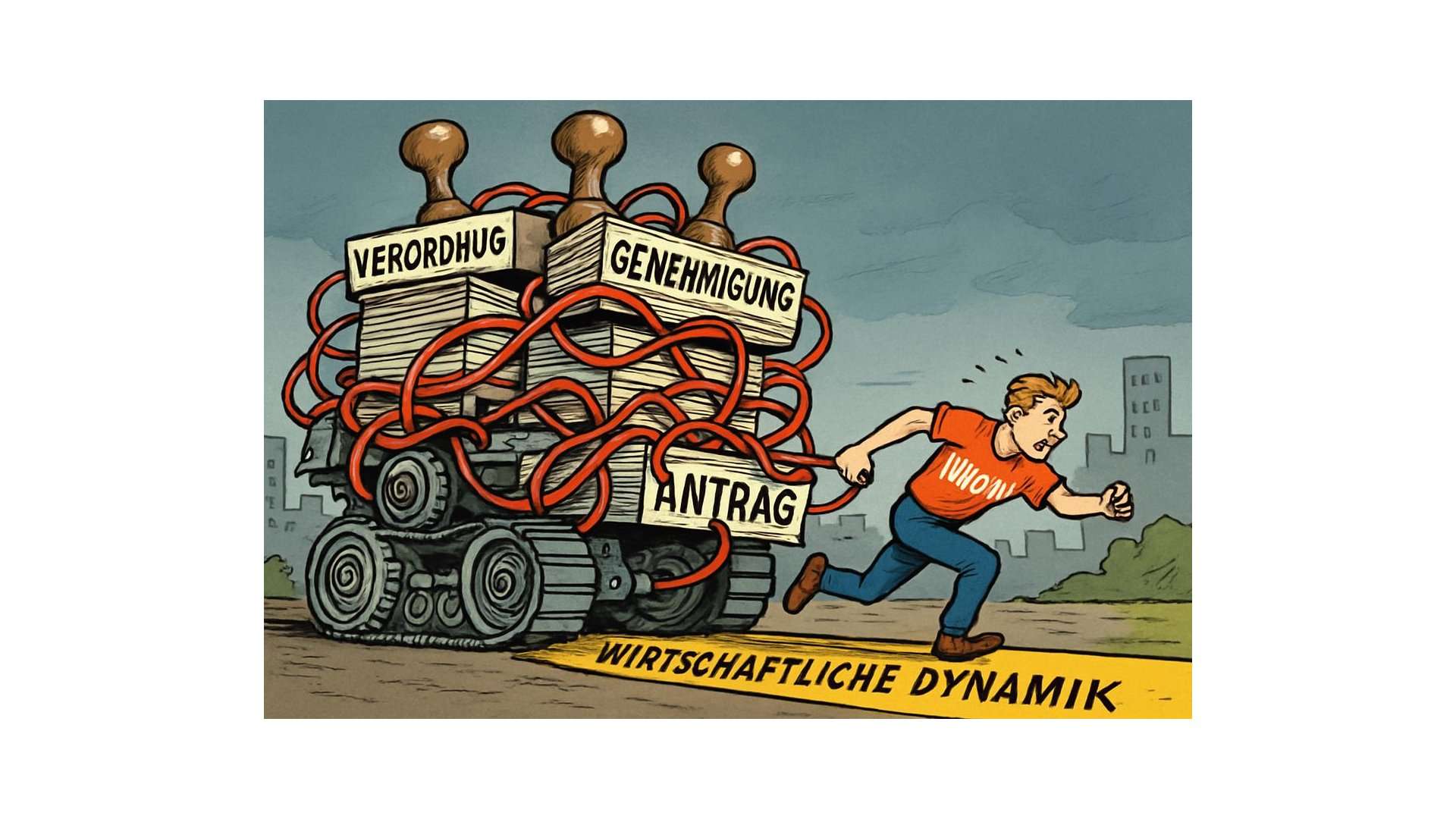

Seit vier Jahrzehnten wächst in Deutschland die Regulierungsdichte exponentiell. Was als Schutz gedacht war, ist zur Innovationsbremse geworden. Die Bürokratie hat sich verselbstständigt – in Behörden wie in Unternehmen. Max Weber hätte vor diesem „Bürokratismus“ gewarnt: einem System, das seinen ursprünglichen Zweck vergessen hat und nun die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Landes gefährdet.

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über eine historisch gewachsene legalistische Verwaltungstradition, die auf Maximalstandards setzt. Was sich nach solider Gründlichkeit anhört, hat sich zu einem systemischen Problem entwickelt, das die wirtschaftliche Dynamik des Landes zunehmend lähmt. Denn während die Verwaltungskultur, die föderale Struktur und der ausgeprägte Rechtsstaat bereits vor vierzig Jahren existierten, hat sich die Regulierungsdichte seither vervielfacht. Die entscheidende Frage lautet daher: Was hat diesen Regulierungsschub ausgelöst, der Deutschland heute an den Rand der Handlungsunfähigkeit bringt?

Der Anstieg lässt sich durch mehrere parallele Entwicklungen erklären. Seit den 1980er Jahren kamen kontinuierlich neue gesellschaftliche Herausforderungen hinzu, die nach staatlicher Antwort verlangten: Umwelt- und Klimaschutz, Digitalisierung, Globalisierung, erweiterte soziale Sicherungssysteme. Jede dieser Entwicklungen brachte Gesetze, Verordnungen und Kontrollpflichten mit sich. Gleichzeitig wuchs die Ministerialbürokratie selbst – seit den 2010er Jahren stiegen die Planstellen in Bundesministerien um bis zu dreißig Prozent. Die Verwaltung schuf sich ihre eigene Existenzberechtigung durch immer detailliertere Berichts- und Dokumentationspflichten.

Was entstand, ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf: Mehr Verwaltung produziert mehr Regulierung, die wiederum mehr Verwaltung erfordert. Die ursprüngliche Intention – Bürger, Umwelt und Verbraucher zu schützen – verkehrt sich in ihr Gegenteil. Politiker vermitteln durch neue Regelungen Sicherheit und Handlungsfähigkeit, erzeugen aber tatsächlich Komplexität und Schwerfälligkeit. Die fortwährende Zunahme von Regelwerken auf mehreren Ebenen – EU, Bund, Länder, Kommunen – hat über Jahrzehnte eine Regelungsdichte geschaffen, die selbst Experten nicht mehr vollständig überblicken können.

Die Folgen sind gravierend und längst empirisch messbar. Die bürokratischen Kosten für Unternehmen sind dramatisch gestiegen, wobei ausländische und inländische Investoren gleichermaßen abgeschreckt werden. Es entsteht eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten großer Firmen, die den Bürokratieaufwand personell und finanziell bewältigen können, während kleine und mittelständische Unternehmen überproportional belastet werden. Großprojekte wie die Energiewende werden durch langwierige Genehmigungsverfahren verzögert oder scheitern ganz. Besonders problematisch ist der Effekt auf Innovation: Ressourcen, die für Entwicklung und kreative Prozesse genutzt werden könnten, werden durch administrative Anforderungen gebunden.

Studien zeigen, dass deutsche Unternehmen in den letzten drei Jahren zusätzlich etwa 325.000 Beschäftigte einstellen mussten, allein um die zunehmenden gesetzlichen Vorgaben und Dokumentationspflichten zu bewältigen. Diese Zahlen illustrieren ein fundamentales Problem: Die Bürokratie wächst nicht nur in staatlichen Behörden, sondern reproduziert sich in den Unternehmen selbst. Datenschutz-Grundverordnung, IT-Sicherheitsverordnungen, Lieferkettengesetz, Nachhaltigkeitsberichtspflichten – jede neue Vorschrift erfordert interne Compliance-Strukturen, die wiederum eigene bürokratische Dynamiken entwickeln. Die interne Unternehmensbürokratie wirkt oft noch hemmender auf Wachstum und Innovation als die externe staatliche Regulierung.

Für junge Unternehmen und Start-ups, die auf Flexibilität und schnelle Entscheidungen angewiesen sind, wird dieses Umfeld zunehmend toxisch. Auch Forschungseinrichtungen und Universitäten leiden unter der administrativen Last, wodurch die Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige Innovationen systematisch behindert wird. Der ohnehin bestehende Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich, da qualifiziertes Personal für Verwaltungsaufgaben gebunden wird statt für produktive Tätigkeiten.

Die Bürokratie fördert zudem eine spezifisch deutsche Anzeigekultur. Der stark ausgeprägte Rechtsstaat in Kombination mit der hohen Regelungsdichte führt dazu, dass Bürger eher bereit sind, gesetzliche Vorschriften auch interpersonell durchzusetzen. Detailgenaue Pflichten und umfassende Kontrollmechanismen erzeugen Konflikte und Misstrauen. Es entsteht eine Kultur der gegenseitigen Überwachung, getrieben teils von Pflichtgefühl, teils aus Angst vor eigenen Nachteilen. Diese soziale Atmosphäre wirkt innovationsfeindlich und verstärkt die Tendenz zu konformem Verhalten.

Deutschland steht mit diesem Problem nicht allein, aber die Ausprägung ist besonders ausgeprägt. Italien und Frankreich gelten ebenfalls als stark bürokratisierte Staaten mit komplexen Verwaltungsstrukturen. Frankreich weist eine traditionell starke Bürokratie mit ausführlichen Vorschriften auf, während Italien zusätzlich unter politischer Instabilität und regionalen Widersprüchen leidet. Doch es gibt auch Gegenbeispiele: Schweden und Dänemark haben in den letzten Jahrzehnten erfolgreich Bürokratieabbau betrieben. Schweden gilt als Musterschüler bei der Verwaltungsmodernisierung, mit digitalisierten Verfahren und schlanker behördlicher Steuerung. Die wirtschaftlichen Vorteile dieser Reformen sind deutlich messbar.

Max Weber, der klassische Theoretiker der Bürokratie, hätte die deutsche Entwicklung mit Sorge betrachtet. Weber sah Bürokratie als rationales, effektives Verwaltungssystem, gekennzeichnet durch festgelegte Regeln, Hierarchien, Expertise und Aktenmäßigkeit. Für ihn war sie die am besten geeignete Organisationsform für moderne Staaten und komplexe Unternehmen, um Effizienz, Berechenbarkeit und Ordnung zu gewährleisten. Doch Weber erkannte auch die Gefahr des „Bürokratismus“ – eines Systems, das sich verselbstständigt, rigide und unflexibel wird, von seinen ursprünglichen Zwecken abdriftet.

Die gegenwärtige Regulierungswut wäre aus Weber’scher Perspektive ein typisches Symptom eines ausufernden bürokratischen Apparats, der durch Formalismus und Überregulierung hemmt statt zu organisieren. Weber hätte die Sorge geteilt, dass Kreativität und Innovationskraft durch starre Regeln eingeschränkt werden, was letztlich dem rationalen Zweck der Bürokratie zuwiderläuft. Seine Analyse würde die Balance zwischen Ordnung und flexibler Handlungsfähigkeit betonen – eine Balance, die Deutschland zunehmend verloren hat.

Wenn die aktuelle Tendenz anhält, steht Deutschland vor einem ernsten Problem. Die Bürokratie bindet so viele Ressourcen, dass große, disruptive Innovationen kaum noch möglich erscheinen. Effizienterer Bürokratieabbau und innovationsfreundlichere Rahmenbedingungen sind nicht nur wünschenswert, sondern existenziell notwendig. Die Alternative ist eine schleichende Erosion der Wettbewerbsfähigkeit, bei der Deutschland zusehen muss, wie andere Länder – mit schlankeren Strukturen und schnelleren Entscheidungsprozessen – die wirtschaftliche Zukunft gestalten.

Die Ironie liegt darin, dass die Regulierung ursprünglich dem Schutz und der Ordnung dienen sollte, nun aber zur größten Bedrohung für die wirtschaftliche Zukunft des Landes geworden ist. Deutschland reguliert sich selbst in die Handlungsunfähigkeit – ein langsamer, bürokratisch perfekt dokumentierter Abstieg.

Quellen:

1. Zusätzliche Beschäftigte für Bürokratie (325.000)

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), 2025

IAB-Stellenerhebung Q1 2025 (9.209 befragte Betriebe)

Pressemitteilung: „Bürokratie belastet Betriebe“, Oktober 2025

Verfügbar unter: https://www.iab.de

Sekundärquellen:

Produktion.de: „325.000 Jobs: Bürokratie zwingt Industrie zur Aufrüstung“, 20.10.2025

ZWP Online: „325.000 zusätzliche Arbeitskräfte wegen Bürokratie – Neue Studie zeigt deutlichen Anstieg“, 2025

Finanzmarktwelt.de: „Wirtschaft stellte in drei Jahren 325.000 zusätzliche Mitarbeiter für Bürokratie ein“, 20.10.2025

2. Anstieg der Planstellen in Bundesministerien

Raffelhüschen, Bernd (2024): „Stellenmehrung und Stellenbremse in der Bundesverwaltung“

Studie im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw)

Anstieg um 47% seit 2013 (von ca. 15.000 auf über 22.000 Planstellen)

Verfügbar unter: https://www.vbw-bayern.de

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), 2024

Studie: „Stellenmehrung in der Bundesverwaltung (2017-2024)“

Anstieg der Planstellen um 27,5% seit 2017

Verfügbar unter: https://www.insm.de

Bundesrechnungshof, 2022

Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO: „Stellenschere Bundesverwaltung“

Dokumentiert Stellenaufwuchs 2017-2021

Verfügbar unter: https://www.bundesrechnungshof.de

3. Bürokratiekosten und Erfüllungsaufwand

Nationaler Normenkontrollrat (NKR)

Jahresbericht 2024: „Gute Gesetze. Digitale Verwaltung. Weniger Bürokratie“

Jahresbericht 2025: „Einfach, schnell, wirksam. Den Staat neu gestalten“

Jährliche Erfüllungsaufwandsdaten seit 2011

Bürokratiekostenindex (BKI) mit Basis 01.01.2012

Verfügbar unter: https://www.normenkontrollrat.bund.de

Destatis (Statistisches Bundesamt)

Bürokratiekostendatenbank

Bürokratiekosten per Ende 2024: 66,6 Mrd. Euro

Quelle: Anfrage beim Bundesministerium der Justiz

4. Kosten der Bürokratie für Unternehmen

Institut für Mittelstandsforschung (IfM) / VDMA Impuls-Stiftung

Studie: „Bürokratiekosten von Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau“, August 2025

375 Regelungen auf Bundesebene identifiziert

Bürokratiekosten: 3,2% des Umsatzes (kleines Unternehmen)

Verfügbar unter: https://www.marktundmittelstand.de

DIHK / Sira Consulting BV

Studie: „Bürokratiebelastung für Unternehmen bremsen“

125 Verpflichtungen für Gastgewerbe dokumentiert

Verfügbar unter: https://www.dihk.de

KfW-Mittelstandspanel 2024

7% der Arbeitszeit bzw. 32 Stunden pro Monat für Bürokratie

Lokalo.de: „Beschäftigungsrekord im deutschen Mittelstand – Bürokratie starke Belastung“, November 2024

5. Volkswirtschaftliche Kosten der Bürokratie

Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, 2024

Studie: Bürokratiekosten und Wirtschaftsleistung

146 Milliarden Euro jährlicher Verlust an Wirtschaftsleistung

Prof. Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik

Verfügbar unter: https://www.ifo.de

Sekundärquellen:

ZDF heute: „Studie: Bürokratie kostet Milliarden – Mehr Schweden wagen“, 14.11.2024

Aachener Zeitung: „Ifo: Bürokratie kostet 146 Milliarden an Wirtschaftsleistung“

6. Vergleich mit anderen Ländern (Schweden, Dänemark)

Ifo-Institut / IHK München und Oberbayern, 2024/2025

Bürokratie-Index für OECD-Länder

Vergleichsstudien Schweden vs. Deutschland

Delegationsreise nach Stockholm, März 2025

IHK München und Oberbayern

Bericht: „Weniger Bürokratie: Was macht Schweden besser als Deutschland?“, 2025

Verfügbar unter: https://www.ihk-muenchen.de

Deutsch-Schwedische Handelskammer

Artikel: „Vertrauen und Zusammenarbeit: Wie Schweden Bürokratie einfach gestaltet“

Verfügbar unter: https://www.handelskammer.se

Stiftung Familienunternehmen / ZEW, 2025

„Länderindex Familienunternehmen 2025“

Dänemark auf Platz 1, Deutschland in Schlussgruppe

NZZ: „Dänemark top, Deutschland Flop“, 20.01.2025

7. Innovationshemmnisse durch Bürokratie

Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), 2019

Studien-Nr. 12-2019: „Die Rolle von Startups im Innovationssystem“

Verfügbar unter: https://www.e-fi.de

Münchner Kreis / Prof. Dr. Johann Kranz (LMU München), 2024

Zukunftsstudie IX: „Das Deep Tech Manifest. Weckruf für einen schlummernden Riesen“

Technologietransfer-Probleme an deutschen Universitäten

Verfügbar unter: https://www.som.lmu.de

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)

Gründungsstudien zu forschungsintensiven Branchen

InvestmentWeek: „Gründungen in Deutschland: Ein schwieriger Balanceakt zwischen Bürokratie und Innovation“, 11.02.2025

Stifterverband

Meyer-Guckel, Volker: „Start-ups als Wachstumsmotor“, 2025

Verfügbar unter: https://www.stifterverband.org

Bitkom / Bitkom Research

Umfrage unter 227 IT- und Internet-Start-up-Gründern

63% klagen über bürokratische Hürden

Computerwoche: „Sechs von zehn Gründern klagen über Schwierigkeiten“, 12.09.2015

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Positionspapier: „Industrie-Startups stärken – Die nächste Unternehmensgeneration“

Verfügbar unter: https://bdi.eu

8. Theoretischer Hintergrund: Max Weber

Weber, Max (klassische Literatur)

„Wirtschaft und Gesellschaft“ (1922)

Bürokratietheorie und Begriff des „Bürokratismus“

Standardwerk der Organisationssoziologie