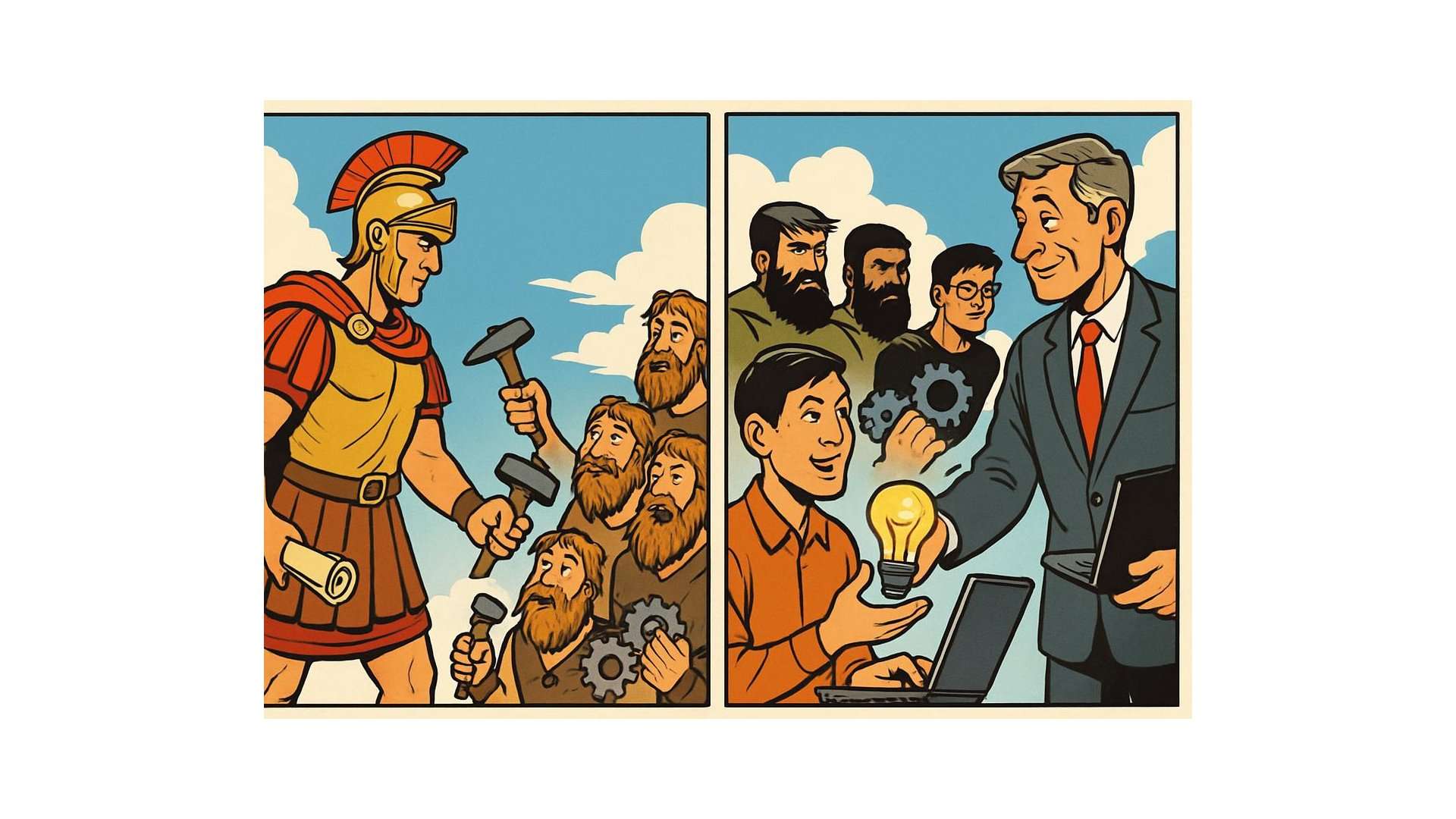

Wie das antike Rom einst seine eigenen Feinde schuf, indem es seine Kultur und Technologie exportierte, so stärkt der Westen heute seine Konkurrenten in Asien. Die Geschichte wiederholt sich – nicht als Farce, sondern als strukturelle Gesetzmäßigkeit: Imperien scheitern am eigenen Erfolg.

Es ist eine der großen Ironien der Geschichte: Rom, das mächtigste Reich der Antike, wurde letztlich von jenen Völkern bezwungen, die es selbst zivilisiert hatte. Die Germanen, die im fünften Jahrhundert das Weströmische Reich überrannten, kämpften nicht mehr als barbarische Horden. Sie marschierten in römischen Formationen, nutzten römische Waffen und verstanden die Schwächen römischer Verteidigungsstrategien – weil Rom es sie gelehrt hatte.

Diese Diagnose, die Historiker heute auf den Fall Roms anwenden, erweist sich als bemerkenswert zeitgemäß. Denn der gegenwärtige „Niedergang des Westens“ und der „Aufstieg Asiens“ folgen einem ähnlichen Muster: Das Zentrum exportiert sein Wissen, seine Technologien und Organisationsformen an die Peripherie – und wird später von eben diesen Mitteln herausgefordert.

Das römische Paradox

Der Untergang Roms war kein plötzlicher Kollaps, sondern das Ergebnis eines langen Erosionsprozesses. Interne Machtkämpfe und Bürgerkriege schwächten die staatlichen Strukturen, während wirtschaftliche Krisen durch Inflation und Steuerdruck die Gesellschaft destabilisierten. Doch diese inneren Schwächen allein hätten Rom nicht zu Fall gebracht.

Entscheidend war die Kombination aus interner Krise und externem Druck. Germanische Stämme wie Goten, Vandalen und Kimbern nutzten Roms Schwächephasen und drangen in immer größere Teile des Reiches vor. Die Eroberung Karthagos durch die Vandalen im Jahr 439 symbolisiert diesen Machtverlust exemplarisch.

Das Perfide daran: Diese Völker waren Rom militärisch gewachsen, weil sie römische Praktiken übernommen hatten. Durch Jahrhunderte des Handels, der kulturellen Integration und des Austausches hatte Rom seine Nachbarn mit den Werkzeugen seiner eigenen Macht ausgestattet. Die „Romanisierung“ kehrte sich gegen ihren Urheber. Rom wurde mit seinen eigenen Waffen geschlagen.

Die westliche Wiederholung

Fast anderthalb Jahrtausende später vollzieht sich ein strukturell ähnlicher Prozess. Der Westen – allen voran die USA und Europa – hat seit den 1970er Jahren massiv in die Globalisierung investiert. Produktion wurde nach Asien ausgelagert, Technologie transferiert, Märkte geöffnet. Länder wie Südkorea, Taiwan, Indien und vor allem China profitierten von diesem Wissens- und Kapitaltransfer.

Was als wirtschaftliche Win-win-Situation begann, entwickelt sich zur strategischen Herausforderung. Die asiatischen Peripherieländer von einst haben das westliche Erfolgsrezept nicht nur kopiert, sondern adaptiert und weiterentwickelt. Sie produzieren heute nicht mehr nur billiger, sondern zunehmend innovativer. Sie konkurrieren nicht mehr nur um Marktanteile, sondern um technologische Führerschaft.

Chinas Aufstieg ist das prägnanteste Beispiel: Ein Land, das vor wenigen Jahrzehnten noch agrarisch geprägt war, fordert den Westen heute in Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie und grüner Energie heraus – mit Methoden und Organisationsformen, die ursprünglich westlich waren.

Innere Lähmung, äußerer Druck

Wie Rom leidet auch der Westen unter inneren Blockaden. Wirtschaftliche Stagnation in vielen Bereichen, gesellschaftliche Polarisierung, politische Instabilität und nachlassende Innovationskraft schwächen die Zentren. Die demokratischen Systeme, einst Quelle von Dynamik und Anpassungsfähigkeit, erscheinen zunehmend entscheidungsunfähig.

Hinzu kommt ein strukturelles Paradox: Die Offenheit des Westens – sein Bekenntnis zu freiem Handel, Wissensaustausch und internationaler Kooperation – war die Grundlage seiner globalen Dominanz. Doch genau diese Offenheit ermöglichte es aufstrebenden Nationen, aufzuschließen und den Westen mit seinen eigenen Prinzipien herauszufordern.

Der Westen steht vor einem Dilemma: Schließt er sich ab, verliert er an wirtschaftlicher Kraft und moralischer Glaubwürdigkeit. Bleibt er offen, beschleunigt er möglicherweise seine relative Schwächung.

Scheitern am eigenen Erfolg

Die Parallele zu Rom ist keine oberflächliche Analogie, sondern verweist auf eine strukturelle Dynamik von Imperien: Erfolgreiche Machtzentren exportieren zwangsläufig die Grundlagen ihrer Macht. Durch Handel, Austausch und Integration werden Peripherien gestärkt. Diese entwickeln irgendwann eigene Ambitionen und Fähigkeiten – und nutzen die übernommenen Werkzeuge, um das Zentrum herauszufordern.

Rom scheiterte nicht trotz, sondern wegen seiner zivilisatorischen Leistung. Der Westen könnte an seinem eigenen Erfolgsmodell – Globalisierung, Technologietransfer, offene Märkte – scheitern. Die Frage ist nicht, ob dieser Prozess stattfindet, sondern wie das Zentrum darauf reagiert: mit Abschottung und Regression oder mit Erneuerung und Anpassung.

Die Geschichte lehrt: Imperien, die erstarren, fallen. Jene, die sich wandeln können, haben eine Chance zu überdauern – wenn auch in veränderter Form. Der Westen steht vor dieser Wahl. Rom hatte sie nicht mehr.