Deutsche Kommunen sollen ihre Wirtschaft diversifizieren, um nicht mehr abhängig von einzelnen Großunternehmen zu sein. Die empfohlene Lösung – IT, Dienstleistungen, Forschung – offenbart jedoch ein fundamentales Dilemma der Standortpolitik: Was geschieht, wenn alle dasselbe versuchen? Und dennoch bleibt der Kommune keine andere Wahl.

Das alte Versprechen und seine Kosten

Wenn der Hochofen kalt wird, erkaltet die Stadt. Diese Erfahrung deutscher Kommunen mit industriellen Monostrukturen ist so alt wie die Industrialisierung selbst und so aktuell wie die jüngsten Transformationskrisen der Automobilindustrie. Das Muster ist bekannt: Ein Großunternehmen siedelt sich an, schafft Arbeitsplätze, generiert Gewerbesteuer, zieht Zulieferer nach. Die Kommune prosperiert, baut Infrastruktur aus, finanziert Schwimmbäder und Bibliotheken. Bis der Tag kommt, an dem das Unternehmen strauchelt, restrukturiert, verlagert.

Was folgt, ist nicht nur der Verlust von Arbeitsplätzen, sondern der Kollaps eines gesamten kommunalen Ökosystems: Der Einzelhandel verliert Kaufkraft, die Gewerbesteuer bricht ein, Immobilienwerte sinken, qualifizierte Arbeitskräfte wandern ab, soziale Infrastrukturen werden unbezahlbar. Der fiskalische Schock trifft auf eine bereits ausgedünnte Verwaltung, die ihre Handlungsfähigkeit verliert, gerade wenn sie am dringendsten benötigt würde.

Der neue Konsens und seine Brüchigkeit

Die Antwort der Standortpolitik auf dieses Risiko lautet seit Jahren: Diversifikation. Kommunen sollen eine „breit gefächerte Wirtschaftsstruktur“ fördern, nicht mehr auf einzelne Großunternehmen setzen, sondern auf Branchen-Mix, Mittelstand, Startups. Und vor allem auf die neuen Hoffnungsträger: IT, Dienstleistungen, Forschung, erneuerbare Energien.

Doch dieser Konsens bricht bereits bei näherer Betrachtung auf. IT und Dienstleistungen sind keineswegs die krisenfesten Anker, als die sie imaginiert werden. Die Digitalbranche zeigt zwar Wachstum, unterliegt aber extremen Konjunkturzyklen, ist global fragmentiert, und ihre Wertschöpfung konzentriert sich in wenigen Metropolen. Der Dienstleistungssektor wiederum ist kein homogener Zukunftsmarkt, sondern eine heterogene Restkategorie – von hochqualifizierten Unternehmensberatungen bis zu prekären Logistikjobs. Beide Sektoren sind zudem hochgradig abhängig von eben jener industriellen Wertschöpfung, die sie angeblich ersetzen sollen.

Das Verteilungsdilemma

Das fundamentale Problem liegt tiefer: Wenn alle Kommunen gleichzeitig auf IT, Forschung und Dienstleistungen setzen, entsteht ein Nullsummenspiel um mobile Ressourcen. Hochqualifizierte Arbeitskräfte, Forschungseinrichtungen, Risikokapital – all dies sind begrenzte Güter, die sich nicht beliebig räumlich verteilen lassen. Die empirische Realität zeigt vielmehr eine persistente Agglomeration: IT-Ökosysteme konzentrieren sich in wenigen urbanen Zentren, Forschungscluster entstehen dort, wo bereits Universitäten und Großforschung existieren, Venture Capital fließt in etablierte Standorte.

Was bedeutet das für die mittelständische Kommune im ländlichen Raum, die ihre ehemalige Abhängigkeit von einem Automobilzulieferer durch einen „innovativen Mix“ aus IT-Startups und Forschungseinrichtungen ersetzen soll? Die Antwort ist ernüchternd: Sie tritt in einen Wettbewerb ein, den sie strukturell nicht gewinnen kann, weil ihr die kritische Masse, die Infrastruktur, das Humankapital und die Netzwerkeffekte fehlen, die erfolgreiche Innovations-Ökosysteme kennzeichnen.

Die Persistenz industrieller Realität

Hinzu kommt ein weiteres Problem, das in der Diversifikations-Rhetorik systematisch ausgeblendet wird: Deutschland bleibt eine industrielle Ökonomie. Selbst vermeintlich post-industrielle Dienstleistungen sind hochgradig abhängig von industrieller Wertschöpfung. Die IT-Dienstleister, die ERP-Systeme für Maschinenbauer entwickeln, die Ingenieurbüros, die Produktionsanlagen planen, die Logistikdienstleister, die Lieferketten koordinieren – sie alle leben von und mit der Industrie.

Eine Kommune, die ihre industrielle Basis aufgibt zugunsten einer diversifizierten Dienstleistungsökonomie, sägt am eigenen Ast. Sie verliert nicht nur direkte Industriearbeitsplätze, sondern auch das gesamte Ökosystem induzierter Beschäftigung. Die vermeintliche Diversifikation entpuppt sich als Aushöhlung.

Baden-Württemberg: Die Falle des Erfolgs

Das abschreckendste Beispiel für die Gefahr industrieller Pfadabhängigkeiten liefert ausgerechnet eine der erfolgreichsten deutschen Wirtschaftsregionen: Baden-Württemberg. Das Land, das jahrzehntelang als Musterbeispiel für innovative Industriekultur galt, offenbart heute die Kehrseite dieser Erfolgsgeschichte. Die extreme Konzentration auf Automobilindustrie und Maschinenbau hat Abhängigkeiten geschaffen, die in Generationen nicht mehr abgebaut werden können.

Die Zahlen sind eindeutig: Knapp die Hälfte der industriellen Wertschöpfung Baden-Württembergs hängt direkt oder indirekt am Automobil. Daimler, Porsche, Bosch, ZF, Mahle – die Liste der Weltmarktführer ist lang und beeindruckend. Doch genau diese Stärke ist zur strukturellen Schwäche geworden. Regionen wie Stuttgart, Sindelfingen, Heilbronn, der Schwarzwald-Baar-Kreis sind nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch, kulturell, bildungspolitisch auf die Automobilindustrie ausgerichtet.

Die Hochschulen bilden Ingenieure für Verbrennungsmotoren aus, die Forschungseinrichtungen arbeiten an Effizienzsteigerungen für etablierte Antriebstechnologien, die Berufsschulen trainieren Mechatroniker für konventionelle Fahrzeuge, die politischen Entscheidungsträger kommen aus dem näheren Umfeld der Automobilkonzerne.

Der Vergleich mit dem Ruhrgebiet ist nicht übertrieben, sondern erschreckend präzise – mit dem entscheidenden Unterschied, dass Baden-Württemberg seine Strukturkrise noch vor sich hat, während das Ruhrgebiet bereits sieben Jahrzehnte Transformation hinter sich hat. Und die Ausgangslage ist in gewisser Hinsicht noch prekärer: Das Ruhrgebiet war auf Kohle und Stahl konzentriert, zwei Rohstoff- und Grundstoffindustrien. Baden-Württemberg hingegen hat seine gesamte Wertschöpfungskette, sein Bildungssystem, seine Forschungslandschaft, seine politischen Strukturen auf eine einzige Endprodukt-Industrie ausgerichtet.

Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, die digitale Vernetzung, die Verschiebung der Wertschöpfung von mechanischer Präzision zu Software-Intelligenz – all dies trifft Baden-Württemberg in seinem Kern. Nicht weil das Land keine innovativen Unternehmen hätte, sondern weil die gesamte regionale Ökonomie auf Kompetenzen aufbaut, die an Relevanz verlieren. Ein Zulieferer, der Nockenwellen für Verbrennungsmotoren fräst, kann nicht einfach auf Batteriemanagement-Systeme umsatteln. Ein Ingenieur, der sein gesamtes Berufsleben Sechszylinder-Motoren optimiert hat, steht mit 45 Jahren vor der Entwertung seines Humankapitals.

Die politische Reaktion darauf ist symptomatisch: Statt die Transformation zu beschleunigen, wird sie verzögert. Synthetische Kraftstoffe werden als Übergangstechnologie verhandelt, obwohl ihre Unwirtschaftlichkeit evident ist. Das Verbrenner-Aus wird bekämpft, obwohl die globalen Märkte längst in eine andere Richtung marschieren. Die Hoffnung richtet sich auf technologische Wunder, die die bestehenden Kompetenzen bewahren sollen, statt neue aufzubauen. Es ist die Logik der Pfadabhängigkeit in Reinform: Je tiefer die Investition in eine Technologie, desto schwerer fällt der Ausstieg, selbst wenn dessen Notwendigkeit offensichtlich ist.

Und die Dimension überschreitet die einzelne Kommune bei weitem. Während eine Stadt, die von einem Stahlwerk abhängig war, ihre Krise lokal bewältigen musste, steht in Baden-Württemberg ein gesamtes Bundesland vor der Herausforderung, seine wirtschaftliche Identität neu zu definieren. Die fiskalischen Spielräume des Landes, jahrzehntelang gespeist aus Körperschafts- und Einkommensteuern der Automobilindustrie, werden schrumpfen. Die kommunalen Gewerbesteuereinnahmen werden einbrechen. Die sozialen Sicherungssysteme werden belastet durch Arbeitslosigkeit und Frühverrentung.

Baden-Württemberg ist damit das Menetekel für jede Diversifikations-Debatte: Es zeigt, dass auch auf Landesebene, auch mit enormen Ressourcen, auch mit Weltmarktführern, Pfadabhängigkeiten entstehen können, die sich nicht mehr auflösen lassen, sobald sie eine kritische Masse erreicht haben. Die Warnung richtet sich nicht nur an einzelne Kommunen, sondern an alle Wirtschaftsregionen: Erfolg schafft Pfade, und Pfade schaffen Abhängigkeiten, die zur Falle werden, wenn sich Märkte und Technologien verschieben.

Die raren Erfolgsgeschichten – und die vielen Katastrophen

Gibt es überhaupt Regionen, denen erfolgreiche Diversifikation gelungen ist? Die Antwort lautet: kaum, und wenn, dann unter Bedingungen, die sich nicht replizieren lassen. Und auf jede vermeintliche Erfolgsgeschichte kommen dutzende Pirmasens und Flints.

Pittsburgh

Pittsburgh gilt heute als Paradebeispiel für gelungenen Strukturwandel. Die ehemalige Stahlmetropole – 1910 wurden dort 60 Prozent des amerikanischen Stahls produziert – hat sich transformiert zu einem Zentrum für Robotik, Künstliche Intelligenz und Medizin. Das University of Pittsburgh Medical Center ist heute mit 50.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Region und bezog den Wolkenkratzer, der ursprünglich für US Steel gebaut wurde. Die Carnegie Mellon University, gegründet vom Stahlmagnaten Andrew Carnegie, ist heute eine der führenden Forschungseinrichtungen für Computer Science und treibt die Tech-Transformation der Stadt.

Doch der Blick hinter die Fassade ernüchtert. Die Bevölkerung Pittsburghs sank von über 670.000 im Jahr 1950 auf heute rund 300.000 – mehr als eine Halbierung. Die verfallenen Vorstädte, in denen einst 50.000 Menschen lebten und arbeiteten, zählen heute noch 3.000 Einwohner. Diese Gebiete tauchen in den offiziellen Wirtschaftszahlen der Stadt gar nicht auf. Die neue Wirtschaft beruht vor allem auf Dienstleistungen zu deutlich niedrigeren Löhnen als die alten Industriejobs. Die Tech-Branche hat Jobs gebracht, aber ihre Zahl ist überschaubar. Pittsburgh ist weniger eine Erfolgsgeschichte als ein Beispiel dafür, dass Transformation massive soziale Kosten hat, Jahrzehnte dauert und mit erheblichem Bevölkerungsverlust einhergeht.

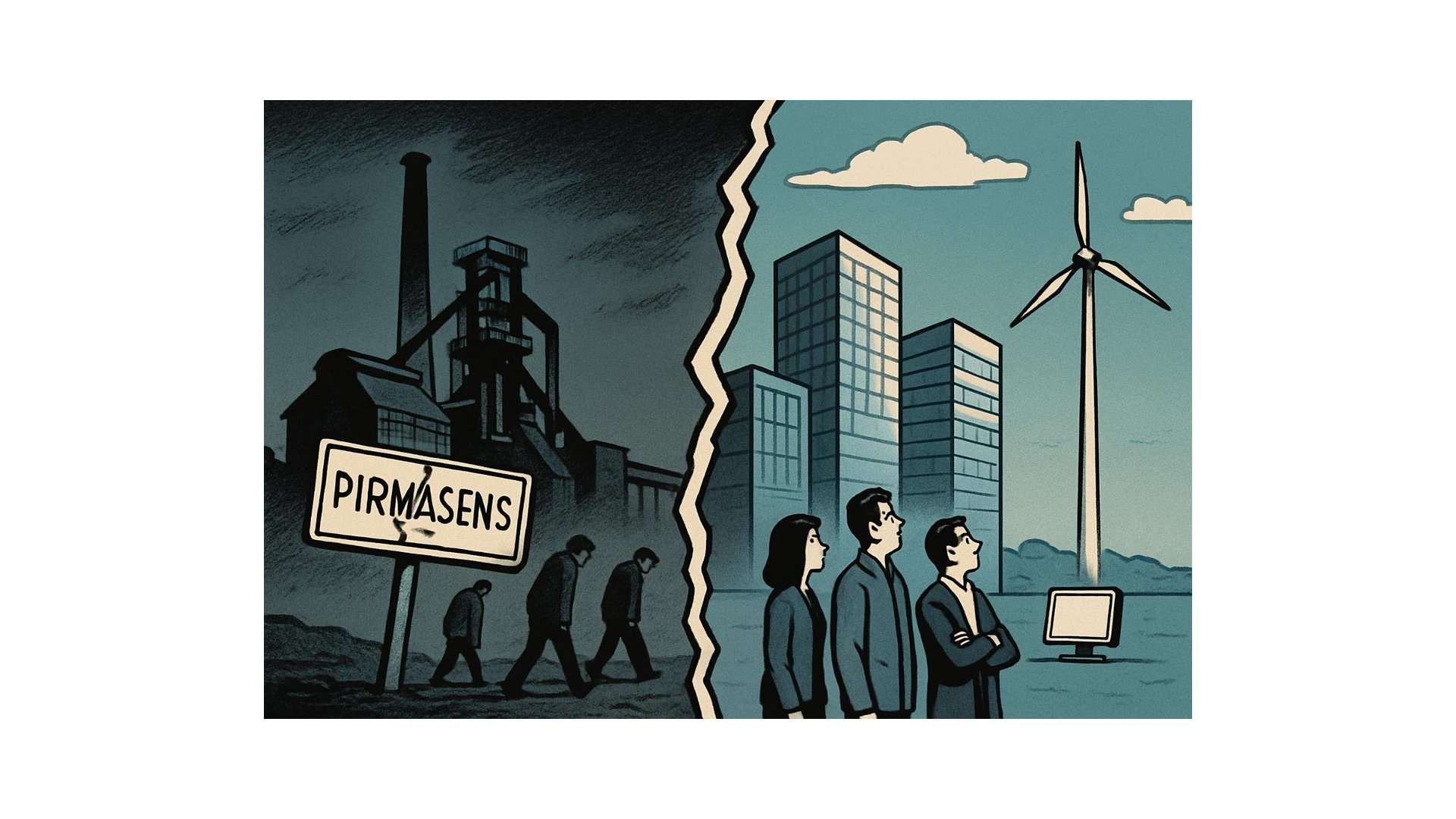

Pirmasens

Pirmasens, die ehemalige deutsche Schuhmetropole, zeigt das Gegenteil: gescheiterte Transformation trotz jahrzehntelanger Bemühungen. Die pfälzische Stadt war bis in die 1970er Jahre das Zentrum der deutschen Schuhindustrie mit über 22.000 Beschäftigten in diesem Sektor. Eine klassische Monostruktur, geboren aus der Not entlassener Grenadiere nach 1790, die aus Uniformresten „Schlappen“ fertigten. Der Erfolg wurde zur Falle: Als die Produktion ab den 1970er Jahren ins Ausland verlagert wurde, brach die gesamte Stadtökonomie zusammen.

Heute ist Pirmasens mit 12,9 Prozent die Stadt mit der höchsten Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz – mehr als das Doppelte des deutschen Durchschnitts. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 9.480 Euro, fast das Zehnfache des Werts von 1995. Die Stadt verlor nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Bevölkerung, Kaufkraft, Zukunftsperspektiven. Trotz massiver öffentlicher Förderung über drei Jahrzehnte, trotz Bemühungen um Clusterbildung mit Prüfinstituten, Forschungseinrichtungen und Fachschulen rund um Schuhtechnologie – die Transformation ist nicht gelungen. Der Versuch, aus einer Produktionsstadt eine Wissens- und Technologiestadt zu machen, scheiterte an den strukturellen Realitäten: Pirmasens hatte weder die metropolitane Lage noch die Forschungsinfrastruktur noch das Humankapital für eine erfolgreiche Neuausrichtung. Die letzten großen Schuhproduzenten wie Peter Kaiser und Carl Semler mussten ihre Produktion einstellen oder ins Ausland verlagern – Carl Semler erst im Januar 2025.

Saarland

Das Saarland wiederum zeigt, dass Strukturwandel auch auf Länderebene scheitern kann, wenn die Pfadabhängigkeiten zu tief verwurzelt sind. Das kleinste deutsche Flächenland war über ein Jahrhundert lang auf Kohle und Stahl ausgerichtet – noch stärker als das Ruhrgebiet, weil es keine alternativen Wirtschaftszentren gab. Als in den 1960er Jahren die Kohlekrise begann und der Stahl international unter Druck geriet, stand ein ganzes Bundesland vor dem Kollaps.

Die Zahlen sind ernüchternd: 1957 arbeiteten noch 65.000 Menschen im saarländischen Bergbau, 2012 wurde die letzte Zeche geschlossen. Die Stahlproduktion, einst Rückgrat der Wirtschaft, beschäftigt heute nur noch einen Bruchteil der früheren Belegschaft. Die Transformation sollte über Automobilindustrie (Ford in Saarlouis) und Hochtechnologie (Informatik-Cluster rund um die Universität des Saarlandes, DFKI) gelingen. Doch der Erfolg blieb aus. Ford kündigte 2022 die Schließung des Werks an, die Informatik-Exzellenz schaffte keine breite industrielle Basis, die Tech-Ausgründungen wandern häufig in stärkere Metropolregionen ab.

Das Ergebnis: Das Saarland hat heute die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer, kämpft mit Abwanderung und Überalterung, die Arbeitslosenquote liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Trotz massiver öffentlicher Investitionen über sechs Jahrzehnte, trotz einer renommierten Universität, trotz Forschungseinrichtungen von Weltrang – die strukturelle Transformation ist nicht gelungen. Das Saarland ist damit die Warnung, dass selbst auf Länderebene, selbst mit erheblichen Ressourcen, der Ausstieg aus tiefen industriellen Monostrukturen misslingen kann. Es ist Pirmasens in Groß.

Flint

Flint, Michigan, steht für eine noch drastischere Katastrophe. Die ehemalige Geburtsstätte von General Motors, wo 1960 noch 200.000 Menschen lebten und 80.000 bei GM arbeiteten, ist heute Symbol für gescheiterte Deindustrialisierung und staatliches Versagen. GM reduzierte die Belegschaft auf 7.500, die Bevölkerung schrumpfte auf unter 100.000. 40 Prozent der Kinder leben unter der Armutsgrenze, die Stadt hat eine der höchsten Mordraten der USA, 50 Prozent der Einwohner sind arbeitslos.

Als 2014 die finanziell bankrotte Stadt zur Kosteneinsparung die Wasserversorgung vom Lake Huron auf den durch die Autoindustrie verseuchten Flint River umstellte, nahm die Katastrophe ihren Lauf. Weil Korrosionsschutzmittel fehlten, löste das aggressive Flusswasser Blei aus den alten Leitungen. 6.000 bis 14.000 Kinder wurden vergiftet, die Fehlgeburtenrate stieg um 58 Prozent, mindestens 12 Menschen starben an Legionellose. Die Wasserkrise wurde zum Symbol: Eine Stadt, die von der Automobilindustrie ausgebeutet und dann fallengelassen wurde, konnte sich nicht einmal mehr sauberes Trinkwasser leisten. Flint zeigt, dass Strukturwandel ohne ausreichende Ressourcen nicht in kontrollierte Transformation mündet, sondern in sozialen Kollaps.

Bilbao

Ähnlich ambivalent ist die Geschichte Bilbaos. Die baskische Stadt transformierte sich nach dem Niedergang der Schwerindustrie durch massive Investitionen in Kultur und Stadtentwicklung. Das Guggenheim-Museum von Frank Gehry, 1997 eröffnet, wurde zum Symbol dieser Transformation. Bilbao steht heute als Kunstmetropole hinter Sevilla und Barcelona auf Platz drei in Spanien, der „Bilbao-Effekt“ gilt als Vorbild für kulturgetriebene Stadtentwicklung.

Doch der Erfolg ist nicht replizierbar. Andere Städte scheiterten mit ähnlichen Strategien: Weimar wartet als Kulturhauptstadt 1999 bis heute vergebens auf nachhaltigen Strukturwandel, das Museum wurde aus Haushaltsgründen geschlossen. Das westfälische Herford leistete sich 2005 einen 30-Millionen-Euro-Museumsbau von Frank Gehry und geriet im Eröffnungsjahr in finanzielle Bedrängnis, mit durchschnittlich 300 Besuchern pro Tag statt des erhofften Massenandrangs. In Bilbao gelang die Transformation, weil ein umfassendes Stadtentwicklungskonzept existierte, erhebliche öffentliche Mittel flossen und die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt wurden – nicht weil ein spektakuläres Gebäude allein Wunder wirkt.

Asiatische Tigerstaaten

Gern werden auch die asiatischen Tigerstaaten als Erfolgsmodell der Diversifikation angeführt. Singapur, Südkorea, Taiwan und Hongkong vollzogen zwischen 1960 und 1995 einen rasanten Aufstieg von Entwicklungsländern zu Industrienationen durch exportorientierte Politik, massive Investitionen in Bildung und staatlich gelenkte Industrialisierung. Doch das ist kein Beispiel für Diversifikation aus bestehender Abhängigkeit, sondern Industrialisierung von Grund auf. Zudem entwickelte sich später fast ausschließlich Hightech-Industrie, was einer neuen Monokultur gleichkommt – mit entsprechenden Risiken, wie die Asienkrise 1997 brutal demonstrierte. Die Tigerstaaten ersetzten eine Abhängigkeit durch eine andere.

Ruhrgebiet

Das Ruhrgebiet schließlich, das deutsche Musterbeispiel für Strukturwandel, ist nach über 60 Jahren Transformation immer noch nicht am Ziel. Der Wandel von Kohle und Stahl zu Dienstleistungen, Kultur und Technologie zeigt Fortschritte, aber die Region kämpft weiter mit Arbeitslosigkeit, Abwanderung, schwachen Kommunalfinanzen. Strukturwandel ist hier kein abgeschlossenes Projekt, sondern ein permanenter, schmerzhafter Prozess.

Bochum

Bochum allerdings zeigt, dass innerhalb einer krisengebeutelten Region relative Erfolge möglich sind – wenn entscheidende Weichenstellungen früh genug erfolgen. Die Stadt erlebte wie alle Ruhrgebietskommunen den Zusammenbruch von Kohle und Stahl, verlor mit der Opel-Schließung 2014 weitere 3.300 Arbeitsplätze. Doch Bochum entwickelte sich deutlich stabiler als Nachbarstädte wie Gelsenkirchen oder Duisburg.

Der entscheidende Unterschied: die Gründung der Ruhr-Universität 1962, mitten in der ersten Kohlekrise. Diese strategische Entscheidung – damals alles andere als selbstverständlich für eine Industriestadt – schuf die Basis für eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur. Heute arbeiten in Bochum mehr Menschen in Gesundheitswirtschaft, Dienstleistungen und IT als jemals in der Montanindustrie. Der Gesundheitscampus, Technologiequartiere, Gründerzentren – diese Strukturen entstanden nicht über Nacht, sondern über Jahrzehnte systematischer Standortpolitik.

Dennoch: Bochum ist kein Erfolgsmodell im emphatischen Sinne. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin über dem Bundesdurchschnitt, die Kaufkraft bleibt schwach, die Schulden sind hoch. Die neuen Arbeitsplätze in Dienstleistung und Gesundheit zahlen nicht die Löhne der alten Industriejobs. Viele junge Hochqualifizierte verlassen die Stadt nach dem Studium. Bochum zeigt damit das Beste, was unter widrigen Bedingungen erreichbar ist: nicht Exzellenz, sondern Schadensbegrenzung. Nicht Wohlstand, sondern Vermeidung des totalen Kollapses. Die Stadt hat überlebt, wo andere zerbrachen – aber der Preis war hoch, die Zeit lang, und der Ausgang bis heute ungewiss.

Bünde

Bünde in Westfalen zeigt einen der seltenen Fälle, in denen der Wissenstransfer aus einer untergehenden Industrie tatsächlich gelungen ist. Die Stadt war über ein Jahrhundert lang das Zentrum der deutschen Zigarrenindustrie. 1862 wurden dort bereits 80 Millionen Zigarren produziert, um 1900 beschäftigten über 100 Tabakfabriken mehr als 3.000 Mitarbeiter. Bünde nannte sich selbstbewusst „Zigarrenstadt“ und war eines der Zentren der weltweiten Tabakverarbeitung.

Der Niedergang kam in zwei Wellen: Zunächst 1933 durch das nationalsozialistische Maschinenverbot, das Arbeitsplätze sichern sollte, aber das Gegenteil bewirkte – Bünde verlor seine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Die zweite Welle traf in den 1960er Jahren ein, als die Nachfrage nach Zigarren einbrach und die Bünder Fabrikanten nicht rechtzeitig auf Zigaretten umgestellt hatten. Von den über 100 Fabriken blieben nur drei übrig.

Doch Bünde fand einen Ausweg, den andere Monostruktur-Städte nicht fanden: Das Know-how der Zigarrenkistenherstellung floss in die Produktion von Küchenmöbeln ein. Was zunächst wie ein verzweifelter Versuch aussah, entwickelte sich zu einem tragfähigen Modell. Heute ist Ostwestfalen-Lippe mit Bünde als einem Zentrum verantwortlich für zwei Drittel der deutschen Umsätze in der Küchenmöbelindustrie – rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Unternehmen wie Rotpunkt (knapp 400 Mitarbeiter) oder Wiho-Küchen haben sich etabliert.

Dennoch bleibt auch Bünde ein ambivalentes Beispiel. Die Stadt hat ihre einstige Bedeutung als Zentrum einer Weltindustrie verloren. Die Küchenmöbelindustrie ist heute selbst unter Druck, kämpft mit Umsatzrückgängen und Kurzarbeit. Die Transformation dauerte Jahrzehnte und war mit erheblichen sozialen Verwerfungen verbunden – die Arbeitslosenzahlen während der Weltwirtschaftskrise waren dramatisch. Bünde zeigt damit, dass Transformation durch Wissenstransfer möglich ist, wenn spezifische Voraussetzungen gegeben sind: verwandte handwerkliche Fertigkeiten, unternehmerische Initiative, geografische Nähe zu anderen Produktionsstandorten. Aber auch hier gilt: Es ist Schadensbegrenzung, keine Erfolgsgeschichte im emphatischen Sinne. Die Stadt hat überlebt, nicht triumphiert.

Die ernüchternde Bilanz

Die ernüchternde Bilanz: Erfolgsbeispiele wie Pittsburgh und das partielle Durchkommen Bochums teilen sich die Bühne mit weitaus zahlreicheren Katastrophen wie Pirmasens, dem Saarland, Flint, den gescheiterten Kulturstädten. Und selbst die vermeintlichen Erfolge basieren auf extremen Voraussetzungen – Elite-Universitäten, die bereits vor der Krise existierten, massive öffentliche Mittel, spezifische geopolitische Konstellationen. Sie gehen einher mit hohen sozialen Kosten:

Bevölkerungsverlust, Lohnsenkungen, verlorene Generationen, jahrzehntelange Perspektivlosigkeit.

Das zentrale Problem: Erfolgreiche Diversifikation erfordert genau die Ressourcen, die Regionen mit Monostrukturen typischerweise nicht haben – erstklassige Forschungseinrichtungen, mobile Hochqualifizierte, Risikokapital, metropolitane Agglomerationsvorteile. Die Kommunen, die Diversifikation am dringendsten benötigen, sind am wenigsten in der Lage, sie zu realisieren. Und auf jeden Pittsburgh kommen ein Dutzend Pirmasens, auf jedes Bilbao ein halbes Dutzend Herfords und Weimars, auf jede ambivalente Erfolgsgeschichte wie Bochum eine eindeutige Katastrophe wie Flint oder das Saarland.

Zwischen Abhängigkeit und Ohnmacht

Das kommunale Dilemma ist damit kein technisches Problem unzureichender Diversifikation, sondern Ausdruck struktureller Machtasymmetrien in einer globalisierten Ökonomie. Kommunen können Gewerbegebiete ausweisen, Infrastruktur bereitstellen, Förderprogramme auflegen – aber sie können nicht darüber entscheiden, wo Unternehmen investieren, welche Standorte in globalen Wertschöpfungsketten welche Rolle spielen, wo Innovationsdynamiken entstehen.

Die Notwendigkeit des Unmöglichen

Und dennoch: Die Einsicht in die strukturellen Grenzen kommunaler Diversifikation entbindet nicht von der Notwendigkeit, Monostrukturen zu vermeiden. Im Gegenteil. Gerade weil Kommunen in globalen Wertschöpfungsketten weitgehend machtlos sind, müssen sie auf lokaler Ebene das tun, was in ihrer Macht steht: das Risiko streuen, wo immer möglich.

Dies ist keine Frage naiver Machbarkeitsillusion, sondern nüchterner Schadensbegrenzung. Eine Kommune, die vollständig von einem Großunternehmen abhängig ist, liefert sich dessen Investitionsentscheidungen vollständig aus. Eine Kommune, die zumindest eine Handvoll mittlerer Unternehmen aus verschiedenen Branchen beherbergt, hat im Krisenfall mehr Handlungsspielraum – nicht weil sie krisenfest wäre, sondern weil der Schock zeitlich gestreckt und partiell absorbiert werden kann.

Diversifikation löst das Problem struktureller Abhängigkeit nicht, aber sie mildert dessen Auswirkungen. Sie ist keine Strategie zur Verhinderung von Krisen, sondern zur Erhöhung der Überlebensfähigkeit in der Krise. Drei mittelgroße Unternehmen, die nacheinander in Schwierigkeiten geraten, sind für eine Kommunalverwaltung handhabbar; ein Großunternehmen, das über Nacht 3.000 Arbeitsplätze abbaut, ist es nicht.

Realismus statt Heilsversprechen

Die kommunale Standortpolitik muss sich daher von zwei Illusionen verabschieden: der Illusion, durch kluge Diversifikation strukturelle Sicherheit schaffen zu können, und der Illusion, Diversifikation sei angesichts struktureller Grenzen verzichtbar.

Was konkret bedeutet das?

Erstens: Kommunen sollten Großansiedlungen nicht ablehnen, aber sie sollten die fiskalischen Risiken einpreisen. Wenn ein Drittel der Gewerbesteuer von einem einzigen Unternehmen kommt, ist das kein Zeichen kommunaler Stärke, sondern struktureller Verwundbarkeit. Rücklagen, die in guten Jahren gebildet werden, sind keine Verschwendung, sondern Vorsorge.

Zweitens: Wirtschaftsförderung sollte nicht primär auf die vermeintlich zukunftsfähigen Branchen setzen, sondern auf institutionelle Vielfalt. Ein gesunder Mix aus Industrie, Handwerk, Handel, lokalen Dienstleistungen schafft keine Innovations-Exzellenz, aber er schafft Stabilität. Die Kommune ist kein Startup-Inkubator, sondern ein Lebensraum für Generationen.

Drittens: Die Förderung von Mittelstand und inhabergeführten Unternehmen ist kein nostalgischer Rückzug, sondern rationale Risikopolitik. Mittelständische Unternehmen sind standorttreuer als Konzerne, ihre Investitionsentscheidungen sind weniger volatil, ihre Schließungen seltener abrupt. Sie bilden das Rückgrat kommunaler Resilienz.

Viertens: Kommunen sollten ihre Abhängigkeiten kennen und transparent machen. Wer sind die größten Gewerbesteuerzahler? Wie viele Arbeitsplätze hängen direkt und indirekt von ihnen ab? Welche Branchen dominieren? Diese Transparenz ist Voraussetzung für rationale Standortpolitik.

Fünftens: Die Warnung aus Baden-Württemberg, Pirmasens, dem Saarland und Flint ernst nehmen. Wer heute zulässt, dass eine Branche oder ein Unternehmen das gesamte wirtschaftliche, politische und kulturelle Leben einer Region dominiert, schafft Pfadabhängigkeiten, die sich in zwanzig Jahren nicht mehr korrigieren lassen. Die Zeit zum Gegensteuern ist immer jetzt, nie später.

Sechstens: Keine falschen Hoffnungen auf replizierbare Erfolgsmodelle wecken. Auf jeden Pittsburgh kommen viele Pirmasens, auf jedes Bilbao mehrere gescheiterte Herfords und Weimars, auf jede ambivalente Erfolgsgeschichte wie Bochum eine eindeutige Katastrophe wie Flint oder das Saarland. Transformation ist möglich, aber sie dauert extrem lange, erfordert massive Ressourcen und ist mit erheblichen sozialen Kosten verbunden. Kommunen, die auf den „Bilbao-Effekt“ oder das „Pittsburgh-Modell“ hoffen, sollten wissen, dass Scheitern wahrscheinlicher ist als Erfolg.

Die Paradoxie kommunaler Autonomie

Am Ende bleibt eine Paradoxie: Kommunen müssen diversifizieren, obwohl sie wissen, dass echte Diversifikation für die meisten von ihnen unerreichbar ist. Sie müssen Abhängigkeiten reduzieren, obwohl die Abhängigkeit selbst strukturell bedingt ist. Sie müssen handeln im Bewusstsein ihrer Ohnmacht.

Das ist keine hoffnungslose Position, sondern eine realistische. Die Alternative – das passive Hinnehmen von Monostrukturen im Vertrauen auf die Beständigkeit einzelner Unternehmen oder Branchen – ist historisch widerlegt. Jede Diversifikation, so unvollständig sie auch sein mag, ist besser als keine. Jede Rücklage, so bescheiden, ist besser als haushalterische Sorglosigkeit in guten Jahren. Jede bewusste Entscheidung gegen weitere Konzentration ist besser als der Weg in eine Abhängigkeit, aus der es kein Entrinnen mehr gibt.

Kommunale Standortpolitik ist damit weniger eine Strategie zur Gestaltung der Zukunft als ein Mittel zur Erhöhung der Chancen, diese Zukunft zu überstehen. Das klingt defensiv, und das ist es auch. Aber Verteidigung ist nicht Kapitulation. In einer Ökonomie globaler Verflechtungen und mobiler Kapitalströme ist die Reduktion lokaler Verwundbarkeit bereits ein Erfolg. Die Diversifikations-Illusion aufzugeben bedeutet nicht, auf Diversifikation zu verzichten. Es bedeutet, sie realistisch als das zu begreifen, was sie ist: nicht die Lösung, aber ein Teil der Antwort auf ein unlösbares Problem.