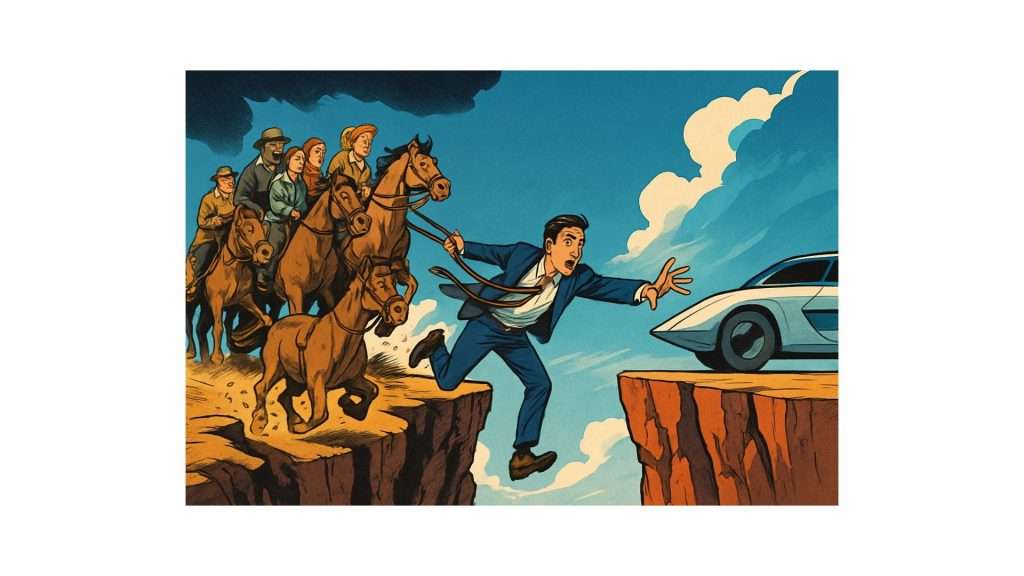

Warum zu viel Kundenorientierung Unternehmen in den Abgrund reißen kann – und weshalb strategische Distanz manchmal der bessere Weg ist.

Es klingt wie eine Ketzerei im Zeitalter der Customer Experience: Kundenorientierung kann gefährlich sein. Doch genau diese unbequeme Wahrheit zeigt sich immer wieder in der Wirtschaftsgeschichte – von Kodak über Nokia bis zu zahllosen mittelständischen Unternehmen, die gemeinsam mit ihren treuesten Kunden in die Bedeutungslosigkeit abgeglitten sind. Das Problem liegt nicht in der Kundennähe an sich, sondern darin, wenn Unternehmen zu sehr auf die falschen Kunden hören: jene, die sich bereits im strukturellen Niedergang befinden und deren Anforderungen darauf ausgerichtet sind, den Status quo zu optimieren statt Neues zu wagen.

Das Paradox des braven Schülers

Henry Ford wird der Satz zugeschrieben: „Wenn ich die Kunden gefragt hätte, hätten sie ein schnelleres Pferd gewollt.“ Diese Anekdote bringt das Dilemma auf den Punkt. Kunden artikulieren Bedürfnisse innerhalb ihres bestehenden Denkhorizonts. Sie können sich oft nicht vorstellen, was sie noch nicht kennen. Hätte Kodak ausschließlich auf seine Kunden gehört, die bessere analoge Filmkameras verlangten, wäre die digitale Fotografie konsequent verschlafen worden – was letztlich auch geschah. Die Kunden wünschten sich Verbesserungen am Bestehenden, nicht die Revolution des Mediums selbst.

Steve Jobs verfolgte eine ähnliche Philosophie. Seine Produkte entstanden nicht aus Marktforschung und Kundenbefragungen, sondern aus der Vision dessen, was möglich sein könnte. Oft erkannten Kunden den Nutzen erst nach dem Kauf. Innovation bedeutet hier, den Kunden etwas zu bieten, das diese sich selbst noch nicht vorstellen konnten.

Das Innovator’s Dilemma: Gefangen im goldenen Käfig

Clayton Christensen hat dieses Phänomen in seinem bahnbrechenden Werk „The Innovator’s Dilemma“ systematisch analysiert. Sein zentraler Befund: Erfolgreiche Unternehmen scheitern gerade deshalb, weil sie alles richtig machen – nämlich auf ihre profitabelsten Kunden hören und ihre Produkte kontinuierlich verbessern. Diese sogenannten „sustaining innovations“ bedienen die anspruchsvollsten Kundensegmente mit immer ausgefeilteren Lösungen.

Währenddessen entstehen disruptive Innovationen in kleinen Nischen, zunächst technisch unterlegen und für unattraktive Kundensegmente. Die etablierten Unternehmen und ihre Hauptkunden ignorieren diese Entwicklungen, weil sie den aktuellen Anforderungen nicht genügen.

Doch die Newcomer verbessern ihr Angebot stetig, steigen vom unteren Marktsegment auf und erreichen irgendwann die Masse – oft zu spät erkannt von den Etablierten, die sich dann in schrumpfenden Nischen wiederfinden oder ganz vom Markt verschwinden.

Die Falle der Pfadabhängigkeit

Eine zu enge Bindung an Bestandskunden führt zu dem, was Innovationsforscher als Pfadabhängigkeit bezeichnen. Unternehmen passen ihr Leistungsangebot immer präziser an eine spezifische Kundengruppe an. Ressourcen werden gebunden, neue Marktentwicklungen vernachlässigt, die Akquise neuer Kundensegmente fällt schwer oder unterbleibt ganz. Besonders problematisch wird dies, wenn die Kundengruppe selbst in stagnierenden oder schrumpfenden Märkten agiert und keine Impulse für grundlegend neue Geschäftsmodelle liefert.

Studien zur Innovationsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen zeigen: Sehr enge Kundenbeziehungen und erfahrungsbasierte Innovationsprozesse führen häufig dazu, dass echte Durchbruchsinnovationen ausbleiben. Das Unternehmen übernimmt die kurzfristigen Denkmuster und retrograden Bedürfnisse seiner Kunden – und bewegt sich gemeinsam mit ihnen auf dem absteigenden Ast.

Transaktionsorientierung als strategisches Korrektiv

Die Lösung liegt nicht darin, Kunden zu ignorieren, sondern eine bewusste strategische Distanz zu wahren. Transaktionsorientiertes Denken kann hier als Gegengewicht zur reinen Beziehungsorientierung dienen. Statt sich ausschließlich in die Strukturen und Erwartungen der Bestandskunden zu integrieren, sollten Unternehmen gezielt neue Märkte, Kundensegmente und Geschäftsmodelle testen – auch auf die Gefahr hin, bestehende Beziehungen zu lockern.

Diese strategische Distanz bedeutet nicht Gleichgültigkeit gegenüber Kundenbedürfnissen, sondern die Fähigkeit, zwischen aktuellen Kundenanforderungen und tatsächlichen Markttrends zu differenzieren. Der Management-Vordenker Tom Peters empfiehlt sogar, sich von innovationsarmen Kunden zu trennen und stattdessen mit jenen zusammenzuarbeiten, mit denen Weiterentwicklung möglich ist.

Der Mut zur produktiven Ignoranz

Unternehmen müssen lernen, nicht jeden Kundenwunsch zu erfüllen – besonders in der Softwareentwicklung zeigt sich immer wieder, dass blinder Gehorsam gegenüber Kundenanfragen zu schlechten Ergebnissen führt. Innovation erfordert den Mut, eigene Maßstäbe zu setzen und Impulse zu geben, die über das hinausgehen, was Kunden selbst artikulieren können.

Christensen empfiehlt die Schaffung separater Innovationseinheiten oder Geschäftsbereiche, die disruptive Ansätze jenseits der Mainstream-Kunden verfolgen können. Diese organisatorische Trennung schützt die Innovation vor der erdrückenden Logik des Tagesgeschäfts und den Erwartungen der profitabelsten Bestandskunden.

Die Macht der Unabhängigkeit: Das Tesla-Phänomen

Elon Musk liefert ein eindrucksvolles Beispiel für die Innovationskraft strategischer Distanz. Hätte Musk auf die deutsche Automobilindustrie mit ihren renommierten Ingenieuren und erfahrenen Managern gehört, wäre Tesla nicht geworden, was es ist – oder zumindest so stark angepasst worden, dass der disruptive Charakter verloren gegangen wäre. Musk hatte keinerlei Bindung oder Loyalitätspflicht gegenüber den etablierten Platzhirschen VW, BMW oder Mercedes. Diese Unabhängigkeit ermöglichte ihm, völlig unbefangen und radikal neue Wege zu beschreiten.

Die Freiheit vom Branchen-Denken erwies sich als entscheidender Vorteil. Musk war nicht an die Erwartungen deutscher Autokunden oder deren traditionelles Verständnis von Fahrzeugbau gebunden. Während die etablierte Industrie Elektromobilität als Nischenprodukt mit begrenzter Reichweite konzipierte und in kleinen Schritten sowie in enger Absprache mit Stammkunden vorantrieb, ignorierte Musk diese eingespielten Muster vollständig. Er setzte konsequent auf Elektromobilität, Software-Integration und automatisierte Produktion – entgegen aller branchenüblichen Bedenken.

Tesla war kein Teil der gewachsenen Kundenbindungskultur zwischen Zulieferern, Herstellern und Endkunden im deutschen Automobilmarkt. Keine Rücksicht auf etablierte Hersteller-Netzwerke, keine Kompromisse mit tradierten Produktionslogiken. Dadurch entstand ein ungefilterter Wettbewerbsdruck, der die etablierten Marken zwang, ihre Komfortzonen zu verlassen und die eigenen Innovationspfade zu beschleunigen. Die deutsche Automobilindustrie geriet in Zugzwang – nicht weil sie ihre Kunden falsch verstanden hätte, sondern gerade weil sie ihnen zu lange zu genau zugehört hatte.

Musks Erfolg illustriert: Fehlende Kundenbeziehungen zu etablierten Akteuren und Denkweisen können echte disruptive Neuentwicklungen erst ermöglichen. Die Loyalität gegenüber bestehenden Strukturen, die in der Managementliteratur oft als Tugend gepriesen wird, kann zur Innovationsbremse werden.

Fazit: Die Balance zwischen Nähe und Distanz

Eine konsequente Ausrichtung am Kundenbedarf wird dann gefährlich, wenn Kunden selbst keine Impulse mehr für die Zukunft liefern können. Die optimale Strategie besteht in einer intelligenten Kombination: Kundennähe und Beziehungspflege dort, wo sie Wert schaffen – strategische Distanz und eigenständige Marktbeobachtung dort, wo Innovation entsteht.

Unternehmen müssen ihre Innovationsfähigkeit durch bewusste Abgrenzung sichern, durch proaktive Trend- und Technologierecherche sowie durch den Mut zu eigenständigen Entwicklungspfaden. Nur so lässt sich vermeiden, was das eigentliche Risiko übermäßiger Kundenorientierung ist: gemeinsam mit den Kunden in die Bedeutungslosigkeit zu geraten.